永昌县统计局 国家统计局永昌调查队

2025年4月30日

2024年,在县委、县政府的坚强领导下,全县上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,全面贯彻落实习近平总书记在新时代推动西部大开发座谈会上的重要讲话和对甘肃重要讲话重要指示批示精神,坚持稳中求进工作总基调,完整准确全面贯彻新发展理念,加快融入新发展格局,着力推动高质量发展,以“三大目标”为主线,以“四强行动”为抓手,坚定不移抓项目、兴产业、惠民生、促发展,持之以恒推动经济实现质的有效提升和量的合理增长,全县经济运行呈现稳中有进、进中提质的发展态势。

一、综合

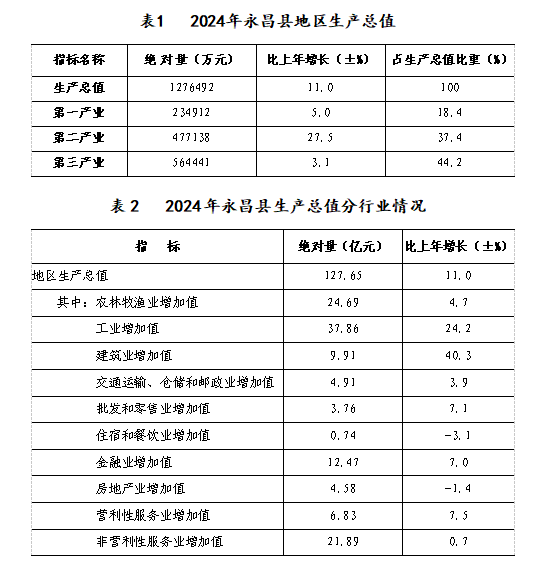

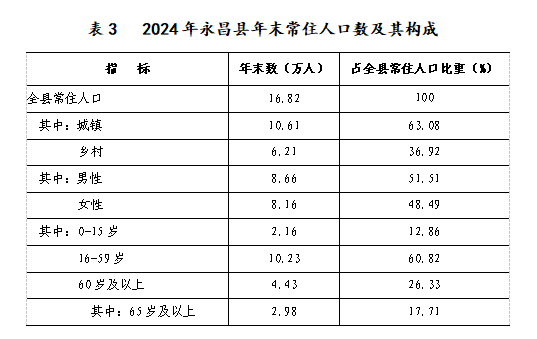

初步核算,全年全县实现地区生产总值127.65亿元,按不变价格计算,比上年增长11%。其中,第一产业增加值23.49亿元,增长5%;第二产业增加值47.71亿元,增长27.5%;第三产业增加值56.44亿元,增长3.1%。三次产业结构比为18.4:37.4:44.2。按常住人口计算,人均地区生产总值75421元,比上年增长12.5%。

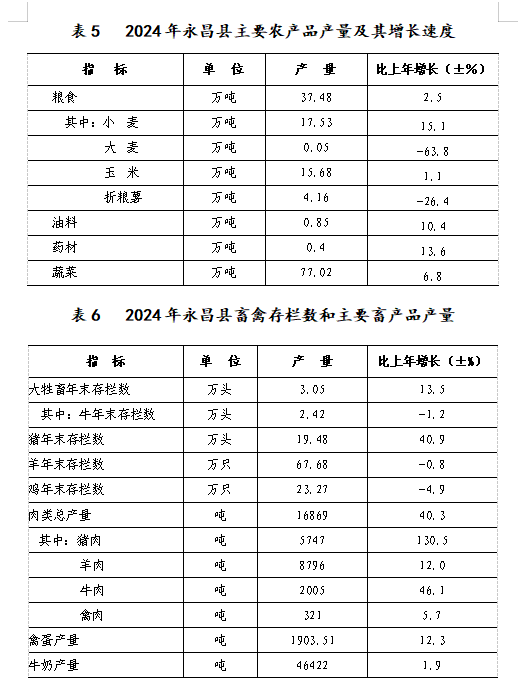

年末全县户籍总人口23.12万人,总户数8.85万户。其中,城镇户籍人口9.1万人,乡村户籍人口14.02万人。全县常住人口16.82万人,比上年末减少0.21万人。从城乡构成看,城镇常住人口10.61万人,比上年末增加0.08万人;乡村常住人口6.21万人,减少0.29万人,城镇人口占常住人口比重(常住人口城镇化率)为63.08%,比上年末提高1.27个百分点。全年出生人口0.14人,出生率8.06‰;死亡人口0.25万人,死亡率14.67‰;人口自然增长率-6.61‰。

全年全县城镇新增就业3019人,其中失业人员再就业3150人,就业困难人员实现就业590人,城镇年末登记失业人员612人。全县登记应届高校毕业生660人,实现就业604人,就业率为91.51%,通过实施引导高校毕业生到基层企业服务项目,成功引导100名普通高校毕业生到14家企业服务。全年完成职业技能培训2332人,输转城乡富余劳动力6.22万人,其中,省外输转0.8万人,省内输转3.74万人,就地转移1.68万人。实现劳务收入18.95亿元。

全年全县居民消费价格总指数(CPI)为100.0%。其中,食品烟酒类价格下降1.0%,衣着类价格上涨0.9%,居住类价格上涨0.1%,生活用品及服务类价格上涨0.7%,交通和通信类价格下降1.2%,教育文化和娱乐类价格上涨0.7%,医疗保健类价格上涨1.0%,其他用品和服务类价格上涨2.1%。

二、农业

全年全县新增高标准农田25.5万亩,推广浅埋滴灌小麦种植15.78万亩、窄膜宽窄行玉米11.89万亩、垄膜滴灌马铃薯4.6万亩。成功创建全国小麦单产提升整建制示范县,深入实施应对旱情“五保障、促增收”、农业特色产业提质增效、牛羊扩群增养等一揽子政策措施,建成国家级生猪产能调控基地2个,达盛新业、鑫达等7家经营主体被纳入全省首批农产品产地冷链集配中心名单,被认定为国家农产品骨干冷链物流重点县。新认定市级农业产业化重点龙头企业8家,新认定县级示范性合作社7家、示范性家庭农场40家,新认证“三品一标”农产品8个,清河农业园区联合企业开发有机农产品10余种,农产品加工转化率达79%。

全年实现农林牧渔业增加值24.69亿元,比上年增长4.7%;农林牧渔服务业实现增加值1.2亿元,下降2.4%。

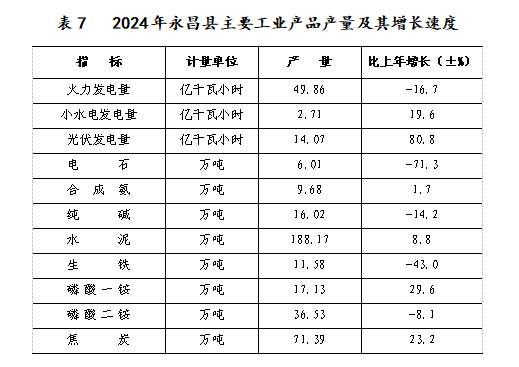

全年农作物播种面积103.46万亩,比上年减少6.43万亩,同比下降5.9%。其中,粮食作物播种面积73.06万亩,增加0.36万亩,增长0.5%。小麦播种面积37.85万亩,增加4.17万亩;大麦播种面积0.13万亩,减少0.24万亩;玉米播种面积27.13万亩,减少0.47万亩;薯类播种面积7.75万亩,减少3.25万亩。油料播种面积2.74万亩,减少0.15万亩。中药材播种面积0.88万亩,增加0.17万亩。蔬菜播种面积20.49万亩,减少2.2万亩。其他作物播种面积6.29万亩,减少4.6万亩。

全年畜禽总饲养量达到202.31万头(只),同比增长6.5%。其中,羊饲养量122.74万只,增长4.6%;猪饲养量26.99万头,增长29%;牛饲养量4.16万头,增长13.8%;家禽饲养量47.79万只,与上年持平。

全年完成造林面积22210亩,其中人工造林面积22210亩。森林抚育110亩。

全年拥有农业机械总动力110.37万千瓦,比上年增长5.9%;年机耕面积达103.46万亩,下降5.9%;机播面积93.61万亩;机收面积30.3万亩;农业机械化综合作业水平达到93.3%。全年渔业养殖面积73.2亩,渔业产品586吨,增长29.7%。

三、工业和建筑业

全年全县实现工业增加值37.86亿元,比上年增长24.2%。其中规模以上工业增加值增长42.2%。在规模以上工业中,省市属工业增加值增长71.5%;县属工业增加值增长5.1%。

全县59户规模以上工业企业实现营业收入127.48亿元,比上年增长0.02%;产销率100.1%,提高0.1个百分点;实现利税总额3.07亿元;利润总额亏损0.07亿元,下降99.6%。全县规模以上工业企业亏损18户,亏损面达30.5%;亏损企业亏损额6.96亿元,减少12.73亿元。

全年全县实现建筑业增加值9.91亿元,比上年增长40.3%。年末全县具有资质等级的总承包商和专业承包建筑业企业10户,全年完成建筑业总产值11.48亿元,比上年增长66.3%;签订合同金额20.17亿元,增长70.5%;本年房屋建筑施工面积1.32万平方米,减少3.7万平方米,下降73.8%;房屋竣工面积1.16万平方米,减少1.71万平方米,下降59.6%。

四、服务业

全年全县批发和零售业实现增加值3.76亿元,比上年增长7.1%;交通运输、仓储和邮政业增加值4.91亿元,增长3.9%;住宿和餐饮业增加值0.74亿元,下降3.1%;金融业增加值12.47亿元,增长7%;房地产业增加值4.58亿元,下降1.4%;营利性服务业增加值6.83亿元,增长7.5%;非营利性服务业增加值21.89亿元,增长0.7%。规模以上服务业企业实现增加值0.34亿元,增长32.8%;营业收入2.01亿元,下降6.7%。

全年全县道路交通货运量543.97万吨,下降1%;货运周转量187296.32万吨公里,下降1%。道路交通客运量106万人次,增长12.1%;客运周转量9802万人公里,增长15%。年末全县公路总里程3078公里。全年完成交通运输固定资产投资67487万元(公路建设投资67393万元,公交站亭投资94万元),新建农村公路38公里(水泥混凝土路面)。

年末全县共注册机动车总量67976辆,其中,摩托车13575辆,汽车54401辆。在汽车中,公路客运车101辆,货运车4918辆,出租车171辆,小汽车49211辆。本年新增注册机动车2960辆。

全年全县完成邮政行业寄递业务量130万件,比上年下降19%,其中快递业务量65.7万件,增长121.2%。邮政函件业务3.22万件,下降10.1%;包裹业务0.45万件,增长245.9%;报纸业务25.6万份,下降4.9%;杂志业务7.05万份,下降8.3%;汇兑业务0.003万笔,增长66.7%。

全年完成电信行业业务收入1.54亿元。年末固定电话用户1.32万户,其中城市固定电话用户1.2万户,乡村固定电话用户0.12万户。移动电话基站数1590个,其中4G基站1155个,5G基站435个。年末移动电话用户33.05万户,其中,城市电话用户23.54万户,乡村电话用户9.5万户。互联网宽带接入用户14.7万户,比上年末增加2万户,其中,固定宽带接入用户5.15万户,增加6792户;移动宽带接入用户9.56万户,增加1.3万户。

全年实施避险搬迁2323户,新建集中居住点14个、拆除土坯房1138院。新改建农村户厕2041座,高标准建设24个(省级7个、市级17个)示范村,高水平推进8个市级示范村升级为省级示范村,打造“和美乡村”11个。

五、国内贸易

全年全县实现社会消费品零售总额30.3亿元,比上年增长2.5%。按经营地统计,城镇消费品零售额22.1亿元,增长2.7%;乡村消费品零售额8.2亿元,增长2.1%。按消费形态统计,商品零售28亿元,增长5%;餐饮收入2.3亿元,下降20.1%。

在限额以上单位商品零售额中,粮油食品类、烟酒类、家电类、家具类商品零售额分别同比增长30.4%、26.3%、14.8%、8.5%;化妆品类、饮料类、日用品类、服装鞋帽类、石油制品类、书报杂志类商品零售额分别同比下降2.1%、8.5%、20.3%、27.2%、28.4%、34%。

年末全县共登记注册各类市场主体累计20595户,同比增长4.9%,注册资金342.24亿元,增长9.1%。其中,企业4913户,增长6.2%,注册资金285.65亿元,增长10.6,%;个体工商户14698户,增长5%,注册资金26.04亿元,增长8.6%;农民专业合作社984户,下降2.8%,注册资金30.55亿元,下降3.2%。全年新增各类市场主体2633户,下降10.6%。其中,企业558户,下降13.1%;个体工商户2063户,下降9.2%;农民专业合作社12户,下降58.6%。

六、固定资产投资

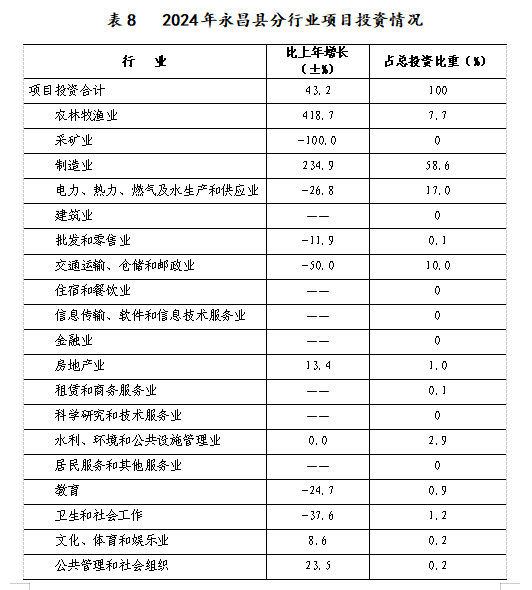

全年全县固定资产投资比上年增长43.1%。按三次产业分,第一产业投资增长418.7%,拉动全县固定资产投资增长8.9%;第二产业投资增长85.3%(其中工业投资增长85.3%),拉动全县固定资产投资增长49.7%;第三产业投资下降39.2%。民间投资下降37.6%。基础设施投资下降43.7%。

全年全县施工项目(不含房地产)100项,完成投资同比增长43.2%。新开工项目45项,本年投产项目21项。其中,制造业投资增长234.9%;水利、环境和公共设施管理业投资与上年持平;交通运输、仓储和邮政业投资下降50%;电力、热力、燃气及水生产和供应业投资下降26.8%。

全年全县房地产开发投资0.1亿元,比上年下降30%。其中住宅投资0.08亿元,下降40.9%。房屋施工面积8.1万平方米,增长19.4%,其中住宅施工面积6.56万平方米,增长15.2%。在房屋施工面积中,房屋新开工面积1.84万平方米,增长401.7%,其中住宅新开工面积1.39万平方米,增长316.9%。商品房销售面积0.52万平方米,下降59.2%,其中住宅销售面积0.52万平方米,下降58.4%。商品房销售额0.1亿元,下降75%,其中住宅销售额0.1亿元,下降74%。

七、财政金融

全年全县实现大口径财政收入8.73亿元,比上年下降1.2%。一般公共预算收入4.65亿元,增长1.5%。其中,税收收入3.09亿元,下降0.1%,非税收入1.56亿元,增长4.9%。一般公共预算支出42.89亿元,增长27.8%。

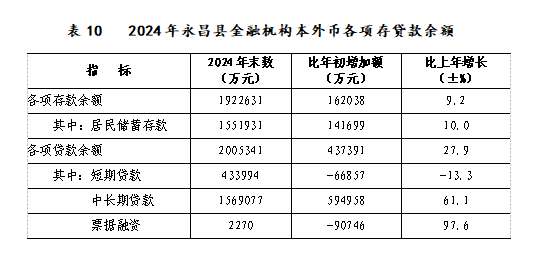

年末全县金融机构本外币各项存款余额192.26亿元,比上年末增长9.2%。金融机构本外币各项贷款余额200.53亿元,比上年末增长27.9%。

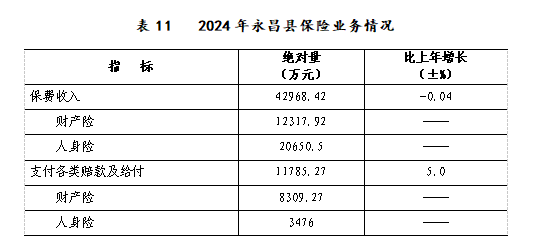

全年全县保险业实现保费收入4.3亿元,比上年减少0.04%;支付各类赔款及给付1.18亿元,增长5%。

八、居民收支和社会保障

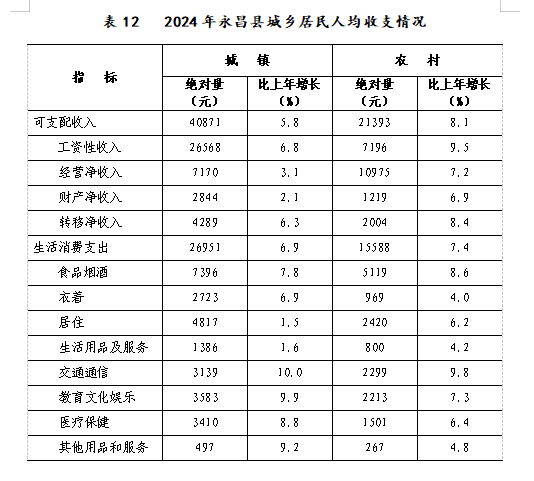

全年全县城镇居民人均可支配收入40871元,比上年增长5.8%;城镇居民人均生活消费支出26951元,增长6.9%;恩格尔系数为27.4%;城镇居民人均住宅建筑面积33.3平方米。农村居民人均可支配收入21393元,比上年增长8.1%;农村居民人均生活消费支出15588元,增长7.4%;恩格尔系数为32.8%;农村居民人均住宅建筑面积46平方米。

全县参加城镇企业职工基本养老保险27269人,比上年末增加1173人。参加失业保险18525人,增加1203人,全年领取失业保险金1012人次。参加工伤保险20994人,增加1919人。全县应参加医疗保险203654人,已参加基本医疗保险196964人,参保率达96.72%。其中,参加城乡居民基本养老保险168005人,减少6690人;参加城镇职工基本医疗保险28959人,增加870人。参加城镇职工生育保险17030人,增加678人。城乡居民基本医疗保险实行统一政策口径,统一筹资标准,统一报销比例、统一基金管理、统一报销流程。

全年全县城市低保标准人均每月757元,年末全县城市低保对象1667户2653人,共发放低保金2083.21万元;农村低保标准5580元/年·人,年末全县农村低保对象3416户6343人,共发放低保金3606.78万元。城市特困供养标准为11808元/年·人,农村特困供养标准为11808元/年·人,年末全县特困供养对象673户704人,共发放特困供养金807.67万元。发放残疾人补贴526.79万元。建成社区日间照料中心1个,农村互助幸福院9个。

九、科学技术和教育

全年全县共有省级工程技术创新中心1个。市级技术创新中心15个,省级农业科技园区1个,市级农业科技园区16个,建成市级创新联合体2个,苜蓿科技小院3个,奶绵羊科技小院1个。

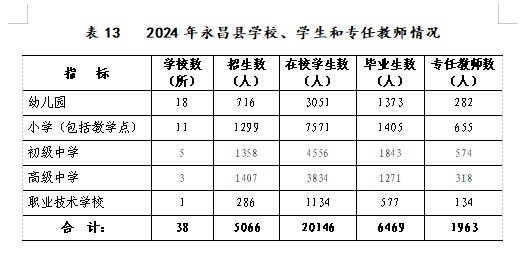

全年全县现有中小学19所,职业中专1所。中小学在校学生数15961人,其中,普通高中生3834人、初中生4556人、小学生7571人;职业中专生1134人。中小学专任教师1547人;职业中专专任教师134人。全县现有幼儿园18所,其中,公办12所、民办6所,在园幼儿3051人。全县学前教育三年毛入学率达到99.72%;九年义务教育巩固率达到99.82%;高中阶段毛入学率达到99.87%;普通高考专科以上上线率达到99.93%。

十、文化旅游、卫生健康和体育

全县共有文化馆1个,公共图书馆1个,博物馆1个,广播电视台1座,电视转播发射台5座,全县数字电视入户率达到89%,乡镇、村(社区)文化服务场所实现全覆盖,已报批国家级非遗项目1项、省级13项、市级42项、县级59项;建成县级非遗传习所4个、乡镇非物质文化遗产传习所7个;“历史再现”博物馆3个;已建成“农家书屋”127个;全年图书馆共借阅图书近10.03万册,接待读者13.17万余人次。

全县共有国家4A级景区0个、3A级景区3个、2A级景区4个,旅行社2家、旅行社营业部5家、星级宾馆7家,旅游商品研发企业20家,创建省级乡村旅游示范村7个,省级文旅振兴乡村样板村2个。2024年全年接待游客638.94万人次,比上年增加161.76万人次;实现旅游花费36.98亿元,增加11.06亿元。

全县共有医疗卫生机构273个,其中,二级及以上公立医院3个(市医院河西院区、县人民医院、县中医院)、公共卫生专业机构2个(县疾控中心、县妇幼保健院)、乡镇卫生院10个、社区卫生服务机构10个(2个中心8个站)、村卫生室111个,民营医院2个(永昌天颐医养康复医院、永昌高鑫风湿骨病专科医院)、个体诊所134个、血浆站1个。县域内统计医疗卫生专业技术人员1899人,每千常住人口10.9人;共有执业(助理)医师684人,每千常住人口4.1人;共注册护士926人,每千常住人口5.5人;医学技术类221人、药学专业68人;共有全科医生51人、每万常住人口3.03人。县域二级及以上公立医院、妇幼保健院、乡镇卫生院、社区卫生服务中心和民营医院,共核定床位1423张、实际开放床位1646张,每千常住人口拥有床位8.46张。婴儿和五岁以下婴儿死亡率分别为4.3‰和4.3‰,无孕产妇死亡;孕产妇住院分娩率保持在100%;国家免疫规划疫苗接种率平均保持在95%以上。全县餐饮业《食品经营许可证》持证率达100%,从业人员健康证持证率达到99.8%。餐饮单位风险分级评定A级307家,B级557家,C级208家,D级42家;全县风险分级管理率达到100%;学校食堂(含托幼机构)风险分级评定C级10家,D级18家,风险分级管理率达100%。

全县共有体育场地914个,体育场地面积59.53万平方米,人均体育场地面积3.35平方米。全年体育获得各类奖牌170枚,其中,金牌133枚、银牌20枚、铜牌17枚。

十一、资源、环境和应急管理

全年全县总用水量42831.08万立方米,比上年减少16.9%。其中,生活用水量1472.55万立方米,增长4.6%;工业用水量1232.42万立方米,增长16.7%;农业用水量37609.11万立方米,减少22.4%;生态用水量2517万立方米,增长36.4%。人均用水量2547立方米,下降13.3%。东、西两大河流来水量60680.714万立方米,比上年增加22927.3万立方米。其中,东大河来水量37260.354万立方米,增加12139.994万立方米;西大河来水量23420.36万立方米,增加10787.3万立方米。年末四大水库蓄水总量16840.04万立方米,比上年末增加8587.17万立方米。全年引硫济金工程调水3725万立方米。

全年全县完成整乡镇推进农村环境整治项目2项,投入资金227万元。县城环境空气质量良好,优良天数比率90.1%,同比上升8.5个百分点;综合质量指数3.19,下降21.4%;空气质量改善率达21.4%,全省86个县区排名第一。生活饮用水地表水、地下水达标率均达到100%。城市污水处理率100%,城市生活垃圾无害化处理率100%,城市建成区绿地率31.8%。森林覆盖率达10.07%,草原综合植被盖度为38.28%。

全年全县日照时数2720小时,年极端最高气温31.3℃,年极端最低气温零下26℃,年平均气温6.7℃,大风日34天,扬沙11天,浮尘18天,年总降水量307.5毫米。

全年共发生各类生产安全事故7起,死亡5人,受伤2人,直接经济损失106.6万元。其中,工矿商贸及其他事故发生3起(其中市属1起),死亡3人,直接经济损失106万元;交通运输业发生生产安全事故4起,死亡2人,受伤2人,直接经济损失0.6万元。亿元地区生产总值生产安全事故死亡人数0.04人,同比减少0.03人。道路交通万车死亡人数0.37人,同比减少0.4人。

—————————————————————————————————————————————————————————————————

注:1.本公报各项数据均为初步统计数,正式数据以《2024年永昌统计年鉴》为准。部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。

2.地区生产总值、三次产业及相关行业增加值和人均地区生产总值绝对数按现价计算,增长速度按不变价格计算。根据第五次全国经济普查结果,并同步实施城镇居民自有住房服务核算方法改革,对地区生产总值、三次产业及相关行业增加值等历史数据进行了修订。

3.本公报主要工业产品产量数据均为规模以上工业产品产量。

4.社会消费品零售总额数据根据第五次全国经济普查结果进行了修订。

5.环境统计数据为生态环境局初步上报数据,最终统计数据以环保部门反馈数据为准。

6.资料来源:本公报涉及农业农村、工商、交通、邮电、文体广电、水利、财政、金融、保险、科技、教育、卫生、社保、民政、安全生产等数据均属于以上相关部门统计数据。

红黑统计公报库

红黑统计公报库