一、综合

初步核算,2024年全区实现地区生产总值【1】(GDP)1710.71亿元,比上年可比增长5.3%。其中,第一产业增加值100.56亿元,可比增长3.2%;第二产业增加值984.16亿元,可比增长4.4%;第三产业增加值625.99亿元,可比增长7.2%。三次产业结构比为5.9:57.5:36.6。全年人均地区生产总值达到15.52万元,比上年增长6%。

2024年全区常住人口110.01万人,其中城镇常住人口81.91万人,乡村常住人口28.10万人,城镇化率为74.46%。

年末全区公安户籍户数43.74万户,户籍人口110.78万人。户籍人口中,城镇人口50.81万人,乡村人口59.97万人,户籍人口城镇化率45.87%。按性别分,男性人口56.20万人,女性人口54.58万人,人口性别比(以女性为100)为102.9。全年出生人口0.52万人,死亡人口0.98万人,人口自然增长率为-4.09‰。

全年城镇新增就业人员2.44万人,比上年下降1.89%。年末城镇登记失业人数为6546人。全年外出务工人员21.35万人,其中市外务工人员3.04万人,市内区外务工人员6.81万人,区内务工人员11.50万人。

新产业新业态新模式继续发展。全年规模以上工业战略性新兴产业【3】产值实现644亿元,比上年增长3.6%,占规模以上工业总产值的比重为23.8%;高技术产业【4】产值实现100.36亿元,占规模以上工业总产值的比重为3.7%。全年限额以上批发和零售法人单位实现网上商品零售额【5】10.38亿元。

2024年全区争取三峡移民后续专项补助资金3.86亿元。完成三峡移民后续项目工程投资3.58亿元,其中,库区生态环境建设与保护投资3.29亿元,库区地质灾害防治投资0.12亿元。

获评国家产融合作试点城市,涪陵工业园区升级成为全市第四个国家级经开区,美心红酒小镇升级为国家4A级旅游景区,“体验四季•乐游涪陵”成功入选全国乡村旅游精品线路,涪陵知名度、美誉度、影响力大幅跃升。

二、农业

全年实现农林牧渔业总产值153.96亿元,比上年可比增长3.3%,实现增加值100.56亿元,可比增长3.2%。榨菜国际标准成功立项,“海聆Ⅰ号”黑猪新品种获国家认定,“涪陵荔枝”获批国家地理标志证明商标。新认证国家绿色产品15个,新增市级名牌产品11个。

全年粮食播种面积139.47万亩,较上年增长0.3%。蔬菜播种面积123.07万亩,增长0.3%,其中青菜头面积74.03万亩,增长0.4%。水果种植面积32.79万亩(含瓜果类),增长1.5%。中药材种植面积5.14万亩,增长9.9%。

全年粮食总产量45.36万吨,比上年增长0.4%。蔬菜产量272.41万吨,增长4.0%,其中青菜头产量186.60万吨,增长4.8%。水果产量27.34万吨(含瓜果类),增长7.5%。中药材产量4.49万吨,增长12.8%。

全年生猪出栏71.71万头,比上年下降5.7%;猪肉产量5.92万吨,下降2.0%;涪陵黑猪、增福土鸡等畜产品稳步发展,全年水产品1.98万吨,比上年增长4.0%。

全年农田有效灌溉面积37215公顷,旱涝保收面积11660公顷。

全年治理水土流失面积65.46平方公里,兴修水利工程28处,巩固提升23万人饮水条件,农村安全饮水人口累计82.5万人。

三、工业和建筑业

全年实现工业增加值846.73亿元,比上年可比增长7.6%,工业增加值占地区生产总值的比重为49.5%。

年末规模以上工业企业352户,其中50亿级以上企业12户,有战略性新兴产业规上企业50户。2024年规模以上工业企业产值实现2701.47亿元【6】,比上年同口径增长8.5%。

分登记注册类型看,国有及国有独资企业完成产值84.16亿元,比上年同口径增长25.0%;集体企业产值0.59亿元,增长18.9%;股份企业产值114.33亿元,增长2.2%;私营企业产值1527.57亿元,增长7.5%;其他企业产值928.73亿元,增长8.2%;外商及港澳台商投资企业产值160.43亿元,增长13.0%。

分控股情况看,国有控股企业完成产值850.25亿元,比上年同口径增长6.3%;集体控股企业产值0.59亿元,增长18.9%;私人控股企业1736.03亿元,增长10.3%;外商及港澳台控股企业产值114.60亿元,下降0.8%。

分门类看,采矿业实现产值109.78亿元,比上年同口径减少2.8%;制造业产值2203.29亿元,增长7.9%;电力、热力、燃气及水生产和供应业产值388.40亿元,增长15.9%。

全年六大支柱产业实现产值2698.20亿元,比上年同口径增长8.5%。其中,材料产业实现产值1387.41亿元,同比增长7.0%;清洁能源产业实现产值495.60亿元,同比增长11.2%;汽车及装备制造产业实现产值351.14 亿元,同比增长14.5%;消费品产业实现产值334.68亿元,同比增长12.2%;电子信息产业实现产值73.27亿元,同比增长2.8%;生物医药产业实现产值56.10亿元,同比下降17.4%。

全年两大园区(涪陵高新区、白涛工业园区)统计的规上工业企业199户,实现工业总产值2502.27亿元,比上年同口径增长8.5%,占规上工业总产值的92.6%。

年末全区具有资质等级的总承包和专业承包建筑业注册企业196户,全年实现建筑业总产值413.93亿元,比上年下降27.5%。全年实现建筑业增加值138.53亿元,比上年可比下降11.8%,占GDP的8.1%。

四、服务业

全年服务业增加值比上年可比增长7.2%,其中:批发和零售业增加值可比增长8.3%;交通运输、仓储和邮政业增加值可比增长5.5%;住宿和餐饮业增加值可比增长8.1%;金融业增加值可比增长4.7%;房地产业增加值可比下降4.5%;其他服务业增加值可比增长10.0%;农林牧渔专业及辅助性活动增加值可比增长5.4%。全年规模以上服务业企业营业收入146.78亿元,比上年上升1.0%。

五、交通运输、仓储和邮政业

全年公路、水上运输实现货运量8546万吨,比去年上升0.1%,实现货运周转量577亿吨公里,下降1.3%;完成客运总量781万人次,增长7.0%,旅客周转量22295万人公里,增长0.7%。全年港口货物吞吐量4126万吨,比上年增长4.7%。

规模以上交通运输业企业69户,实现营业收入49.33亿元,比上年同口径下降6.72%。

年末高速公路里程175公里,铁路通车里程达到207公里。全区行政村公路通畅率为100%。全区年末机动车保有量32.1万辆,比上年增长1.3%,其中载客汽车保有量19.61万辆,比上年增长4.5%。

全年完成邮政业务收入2.62亿元,比上年减少4.2%;邮政业全年完成邮政函件业务38.39万件,特快专递227.3万件,邮政业务总量增长3.3%。全区固定电话用户(移动、联通、电信)21.11万户,固定电话普及率为48.3部/百户(按户籍户数计算)。年末移动电话用户(联通、电信、移动)143.92万户,增长1.8%。移动电话普及率130部/百人(按户籍人口计算)。三家基础电信企业互联网用户50.94万户,互联网普及率为116户/百户(按户籍户数计算)。

六、国内贸易

全年社会消费品零售总额【7】658.73亿元,比上年同口径增长4.6%。按经营地统计,城镇消费品零售额532.54亿元,增长4.5%;乡村消费品零售额126.18亿元,增长4.9%。全年批发和零售业商品销售总额1313.86 亿元,比上年同口径增长8.1%;住宿和餐饮业营业额90.90亿元,增长9.2%。

年末纳入统计的限额以上批发零售、住宿餐饮企业法人单位348户。商品销售额(营业额)在1亿元以上的企业有93户,其中5亿元以上的有24户,10亿元以上的有15户。

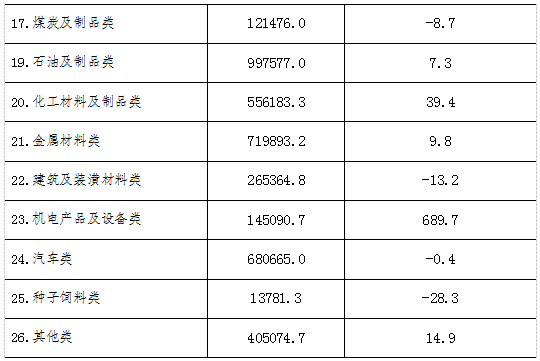

在限额以上单位商品销售额中,粮油、食品类98.44亿元,增长5.5%;饮料类7.08亿元,增长4.8%;烟酒类18.63亿元,增长2.7%;金银珠宝类102.38亿元,下降1.0%;石油及制品类99.76亿元,增长7.3%;汽车类68.07亿元,下降0.4%;建筑及装潢材料类26.54亿元,下降13.2%。

限上法人单位全年通过公共网络实现的商品销售额为15.58亿元,比上年同口径下降5.5%,占批零销售额的1.2%。

年末有各类市场62个,市场总面积44.6万平方米。全年城乡集贸市场贸易成交额达118.12亿元,比上年增长6.0%。

七、固定资产投资

全年固定资产投资额【8】(不含农户)502.91亿元,比上年同口径增长5.2%,其中基础设施投资【9】93.23亿元,下降23.1%,占投资总额的比重为18.5%;民间固定资产投资【10】284.62亿元,增长15.5%,占投资总额的56.6%。

在固定资产投资(不含农户)中,第一产业投资9.91亿元,比上年增长54.4%;第二产业投资323.06亿元,增长22.5%;第三产业投资169.94亿元,下降18.3%。

全年两大园区固定资产投资275.92亿元,比上年增长10.5%,占全区固定资产投资的54.9%。全年两大园区工业投资259.03亿元,比上年增长20.8%,占全区工业投资的80.2%。

全年房地产开发投资65.20亿元,下降3.5%。

年末有开发经营活动的房地产开发企业62户,全年商品房施工面积271.43万平方米,比上年下降28.6%;商品房竣工面积26.47万平方米,下降62.0%;商品房销售面积52.98万平方米,下降14.3%;商品房销售额28.23亿元,下降3.9%,其中住宅销售额16.60亿元,下降15.6%。

全年农村危旧房改造投入资金达303.75万元,改造97户,面积8020平方米。

八、对外经济

全年货物进出口总额152.23亿元,比上年下降12.2%,其中,出口80.03亿元,下降11.9%;进口72.2亿元,下降12.6%。全年新签市外项目138个,其中投资上亿元项目55个。全年外商直接投资3360.4万美元。

九、财政金融

全年财政一般公共预算收入108.89亿元,比上年增长55.5%。其中,税收收入57.00亿元,增长11.5%。在各项税收中:增值税15.84亿元,下降1.3%;企业所得税10.59亿元,增长9.8%;个人所得税1.33亿元,下降16.7%;城市维护建设税6.62亿元,下降0.3%;房产税2.60亿元,下降8.4%;契税4.82亿元,增长75.7%。

全年财政一般公共预算支出177.57亿元,比上年增长28.0%。在一般公共预算支出中,一般公共服务支出9.89亿元,下降10.5%;公共安全支出5.23亿元,下降0.1%;教育支出21.94亿元,增长1.3%;文化旅游体育与传媒支出1.81亿元,增长7.4%;社会保障和就业支出19.49亿元,增长15.3%;卫生健康支出8.46亿元,下降14.3%;节能环保支出11.53亿元,下降0.04%;城乡社区支出11.94亿元,增长61.4%;农林水支出12.56亿元,增长0.3%;交通运输支出4.40亿元,增长23.8%;住房保障支出3.89亿元,下降17.8%。

年末有各类金融机构68家,其中银行机构23家,新型金融业8家,证券营业部4家,保险公司分支机构33家。

全年社会融资规模【11】2138.57亿元,当年新增80.02亿元。

年末金融机构本外币存款余额1353.21亿元,比年初增长2.6%,其中人民币存款余额为1348.63亿元,比年初增长2.6%。年末住户存款余额911.62亿元,比年初增长10.9%;非金融企业存款余额289.78亿元,比年初减少13.8%。年末金融机构本外币贷款余额1093.81亿元,比年初增长7.5%,其中人民币贷款余额1093.81元,比年初增长7.8%。银行业金融机构全年净利润15.97亿元,比上年增长43.7%。金融机构人民币存贷比(贷款比存款)由上年的77.1%上升为81.1%。

全年保险机构保费总收入41.47亿元,比上年增长3.5%。其中,财产保费收入9.31亿元,增长7.2%;人寿保费收入32.16亿元,增长2.5%。全年支付各类赔款及给付21.30亿元,其中,财产保险赔款支出5.47亿元,人寿保险赔款及给付支出15.83亿元。

十、居民收入消费和社会保障

全区全体居民人均可支配收入44891元,比上年增长4.1%【12】。按常住地分,城镇常住居民人均可支配收入52541元,比上年增长3.6%;农村常住居民人均可支配收入22893元,比上年增长3.6%。

在城镇常住居民人均可支配收入中,人均工资性收入32033元,增长3.9%;人均经营净收入5941元,增长2.9%;人均财产净收入3262元,增长2.6%;人均转移净收入11306元,增长3.3%。

在农村常住居民人均可支配收入中,人均工资性收入6835元,增长3.8%;人均经营净收入8461元,增长3.9%;人均财产净收入584元,增长3.0%;人均转移净收入7013元,增长3.1%。

城乡居民收入比为2.30︰1,与上年全年持平。

全年居民人均消费支出33630元,比上年增长3.9%,按常住地分,城镇居民人均消费支出39155元,增长3.3%;农村居民人均消费支出17740元,增长3.4%。

全区居民恩格尔系数为32.5%,其中城镇为32.1%,农村为35.0%。

年末全区城镇企业职工基本养老保险参保人数45.47万人,比上年增长3.1%;城乡居民基本养老保险参保人数43.75万人,下降2.4%;参加职工基本医疗保险人数27.00万人,增长1.6%;参加居民基本医疗保险人数71.45万人,下降2.8%;参加失业保险人数14.90万人,增长2.4%;参加工伤保险人数20.06万人,下降4.7%;参加生育保险人数17.65万人,增长12.3%。

全年累计发放民政救助资金3.73亿元,困难群众、受灾群众基本生活得到保障。全年获得政府最低生活保障的居民人数2.97万人,比上年减少0.2%,其中,城镇低保人数0.76万人,下降5.3%,低保金支出5661万元;农村低保人数2.21万人,上升1.7%,低保金支出12499万元。全年国家抚恤补助退役军人和其他优抚对象5017人。

城市居民最低生活保障标准为750元/月,农村居民最低生活保障标准为610元/月,特困人员救助供养标准为975元/月,集中供养孤儿补助标准1825元/月,社会散居孤儿补助标准1625元/月。

年末全区各类社会养老机构50个,社会养老机构收养床位5054张,年末入住人数1845人。年末拥有城镇社区服务中心129个,农村村级服务中心303个。

年末全区有律师事务所19所,律师工作者357人。全年民事诉讼代理3630件,刑事辩护311件,行政诉讼代理172件。有公证处1个,全年办理公证书3003件。有人民调解委员会481个,调解员4595人,调解纠纷21686件。

十一、科学技术和教育

年末有规模以上工业企业研发机构148个,机构研发人员5848人。全年规模以上工业企业研究与试验发展(R&D)经费支出38.66亿元,比上年增长27.1%,规上工业企业研发支出占国内生产总值的比重为2.38%(2023年数据)。

年末拥有科研事业机构2个(渝东南农科院、涪陵区生产力促进中心),从事科技活动人员106名;国市级重点实验室13个,国市级工程技术研究中心21个,区级技术创新机构98个,技术创新机构153个。拥有国家高新技术企业256家、重庆市科技型企业2310家、知识产权优势示范企业29家。获得市级科技进步奖2项,市级企业技术创新奖1项。当年获得授权专利1191件,其中个人56件、企业994件。每万人口发明专利拥有量增至8.27件。

全区有注册商标17200件,2024年注册1186件。中国驰名商标12件,中国地理标志14件。

年末全区有高等教育学校3所,中等专业学校1所,职业中学5所,普通中学45所(其中高中9所,初中36所),小学63所。专任教师9240人,其中中等专业学校266人,高中1706人,初中2813人,职业中学599人,小学3856人。特殊教育学校1所,教师28人,在校学生219人。

全年高校招收学生10737人,在校学生人数34738人,当年毕业生人数10473人。中等专业学校全年招收学生1945人,在校学生人数5504人,当年毕业生人数1938人。全年普通高中学校招收学生7672人,在校学生25888人,当年毕业8725人。初中学校招收10636人,在校32923人,毕业12032人。职业中学招收3655人,在校11884人,毕业3945人。小学招收7823人,在校53684人,毕业10292人。

全区学龄儿童入学率为100%,小学完成率100%,小学升学率100%。初中毛入学率为109.83%,高中阶段毛入学率为99.5%。全区报考大学人数14918人,录取人数14048人,高中升大学升学率达94.17%。

全区有幼儿园数165所,学前教育在园幼儿19566人,其中公办在园幼儿12746人,公办在园幼儿占比为65.1%。

十二、文化旅游、卫生健康和体育

年末有文化馆(站)27个,剧场、影剧院9个。公共图书馆1个(两馆合并),公共图书馆藏书194.06万册,其中电子藏书37.03万册。有档案馆1个,馆藏档案95.33万卷。年末有线电视用户17.44万户,其中数字电视用户17.44万户。广播综合人口覆盖率99.98%,电视人口覆盖率达到99.16%。

全年接待游客4194.72万人次,比上年增长7.7%。实现旅游总收入367.97亿元,增长10.2%。全区拥有国家A级旅游景区13个,其中5A级1个(武陵山大裂谷),4A级景区4个(白鹤梁水下博物馆、武陵山国家森林公园、大木花谷.林下花园、816地下核工程);有一家市级旅游度假区(武陵山旅游度假区);拥有星级饭店3家,星级饭店床位数达796张。有星级农家乐81家。

年末有各类医疗卫生机构728个(含村卫生室),其中医院46个、卫生院16个,妇幼保健院1个,疾病预防控制机构2个,门诊部、所(不含个体)7个、个体诊所254个,医务室12个,村卫生室324个,社区卫生服务中心11个,社区卫生服务站51个,其他卫生机构4个。共有医疗卫生机构有床位8469张,其中医院(含门诊部)6567张、卫生院896张、社区卫生服务中心803张,妇幼保健院193张。共有卫生机构从业人员13292人,其中卫生技术人员11645人。卫生技术人员中,执业(助理)医师4439人,注册护师和护士5711人。每万人拥有床位76.98张(按常住人口计算,下同),每万人拥有卫生技术人员105.86人。

年末共有体育场2个,体育馆2个,游泳池(馆)44个,登山步道69个。各类体育场地面积374万平方米,每万人拥有体育场地面积3.4平方米。全年参加各类运动赛获奖275枚,其中荣获国家级奖牌12枚、市级奖牌263枚。

十三、资源、环境和应急管理

全区城市建成区面积达到80.89平方公里。城市总供水能力(包括自备水源)达到22万吨/日,全年供水总量4767.6万吨。天然气供气总量30.22亿立方米,液化石油气供气总量2819吨。年末有城市公交汽车营运车辆463辆,出租车878辆。年末城市园林绿地面积3574.24公顷,其中公共绿地面积2299.08公顷。建成区绿化面积达3520.05公顷,建成区绿化覆盖率为43.52%。

全年水资源总量18.83亿立方米(2023年数据),年降水总量1079.8毫米。全年用水总量2.90亿立方米(2023年数据)。长江、乌江水质基本稳定在Ⅱ类水域水质标准。

全年城区环境空气质量优良天数321天,城市空气质量达标率87.7%。空气中二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物年日均值分别为0.006毫克/立方米、0.025毫克/立方米、0.043毫克/立方米。城区环境空气细颗粒物(PM2.5)平均浓度为33微克/立方米。区域环境噪声和道路交通噪声平均值分别为52和65.4分贝。城区生活垃圾无害化处理率100%,农村生活污水治理率84.9%。

全年完成造林面积4167公顷,其中,人工造林833.3公顷。年末森林面积14万公顷,森林覆盖率47.6%。

全年规模以上工业企业综合能源消费量为646.7万吨标准煤,比上年增长4.1%。规模以上工业企业万元产值能源消耗量0.24吨标准煤,比上年下降4.0%。

全年各类生产安全事故15件,其中死亡事故15件,事故死亡15人,直接经济损失1072.9万元。道路交通安全事故182件,交通事故受伤人数178人,死亡44人。

注:

1.本公报中数据均为初步统计数。地区生产总值、各产业增加值绝对数按现价计算,增长速度按可比价格计算。按照我国地区生产总值统一核算和数据发布制度规定,地区生产总值核算包括初步核算和最终核实两个步骤。2018-2023年地区生产总值数据根据五经普结果进行了修正,为最终核实数,2024年地区生产总值数据为初步核算数。

2.人口的构成数据是公安户籍口径,常住人口构成数据暂时只有总数、城乡人口数据。

3.工业战略性新兴产业包括新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产业、新能源产业、节能环保产业、航空航天产业、海洋装备产业九大产业中的工业相关行业。

4.高技术制造业包括医药制造业,航空、航天器及设备制造业,电子及通信设备制造业,计算机及办公设备制造业,医疗仪器设备及仪器仪表制造业,信息化学品制造业。

5.网上零售额是指通过公共网络交易平台(主要从事实物商品交易的网上平台,包括自建网站和第三方平台)实现的商品和服务零售额。

6.由于规模以上工业企业每年是动态变化的,为保证本年数据与上年可比,计算工业总产值、产品产量等相关指标同比增长速度时,所采用的同期数与本期的企业统计范围尽可能相一致,和上年公布的数据存在口径差异。主要原因是统计单位范围发生变化。每年有部分企业达到规模纳入调查范围,也有部分企业因规模变小退出调查范围,还有新建投产企业、破产、注(吊)销企业等影响。

7.社会消费品零售总额是指企业(单位)通过交易售给个人、社会集团非生产、非经营用的实物商品金额,以及提供餐饮服务所取得的收入金额。

8.固定资产投资额指以货币形式表现的在一定时期内建造和购置固定资产的工作量以及与此有关的费用的总称。

9.基础设施投资是指建造或购置为社会生产和生活提供基础性、大众性服务的工程和设施的支出。本公报中的基础设施投资包括电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、邮政业,电信、广播电视和卫星传输服务业,互联网和相关服务业,水利、环境和公共设施管理业投资。

10.民间固定资产投资指具有集体、私营、个人性质的内资调查单位以及由其控股(包括绝对控股和相对控股)的调查单位在中华人民共和国境内建造或购置固定资产的投资。

11.社会融资规模是指一定时期内、一定区域内实体经济(即企业和个人)从金融体系获得的资金总额。

12.全体居民人均可支配收入是按常住人口中城镇和农村人口占比与当年城、乡居民收入水平加权计算的,由于每年城乡人口结构不断变化,计算全体居民人均可支配收入的城镇人口不断增加、农村人口不断减少,因而报告期和基期的人口构成不同。

13.行业统计标准:

规模以上工业:年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。

资质内建筑业:有总承包或专业承包资质的建筑业法人单位。

限额以上批发和零售业:年主营业务收入2000万元及以上的批发业、年主营业务收入500万元及以上的零售业法人单位。

限额以上住宿和餐饮业:年主营业务收入200万元及以上的住宿和餐饮业法人单位。

房地产开发经营业:全部房地产开发经营业法人单位。

规模以上服务业:年营业收入2000万元及以上,执行企业会计制度(准则)服务业法人单位。包括:交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业,水利、环境和公共设施管理业三个门类和卫生行业大类。

年营业收入1000万元及以上,执行企业会计制度(准则)服务业法人单位。包括:租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业、教育三个门类,以及物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业四个行业大类。

年营业收入500万元及以上,执行企业会计制度(准则)服务业法人单位。包括:居民服务、修理和其他服务业,文化、体育和娱乐业两个门类,以及社会工作行业大类。

资料来源:

本公报中户籍户数人数等数据来自公安局;城镇新就业、登记失业数据来自就业人才中心;社会保障、医疗保障数据来自社保中心、人力社保局、医疗保障局;噪音、空气、水质监测数据来自区生态环境局;水资源、公用、用水、三峡移民后续专项补助资金数据来自水利局;市场主体数据来自市场监管局和统计局;交通运输等数据来自交通局、港航海事事务中心、道路运输服务中心等;车辆数据来自车管所;邮政通讯等数据来自电信、移动、邮政等公司;建成区面积、建成区绿化覆盖率来自住房城乡建委、城市管理局等部门;外贸进出口和利用外资数据来自商务委;财政数据来自财政局;货币金融数据来自人行涪陵中心支行;证券数据来自市统计局反馈;保险数据来自银保监局和市统计局反馈;科学技术等数据来自科技局;教育数据来自教委及各高校;艺术表演团体、博物馆、公共图书馆、文化馆、广播电视、体育、旅游等数据来自文化旅游委;档案数据来自档案馆;医疗卫生数据来自卫生健康委;司法数据来自司法局;社会服务、低保和社会救济等数据来自民政局;安全生产数据来自应急管理局。其他数据来自区统计局、国家统计局涪陵调查队。

红黑统计公报库

红黑统计公报库