(鹿城区统计局)

2024年是中华人民共和国成立75周年,是鹿城区建区40周年,也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年,全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实中央和省市决策部署,统筹推进三个“一号工程”和“十项重大工程”,深入实施“强城行动”,奋力打造“一区三高地”,推动全区各项事业实现新进展、取得新成效。

一、综合

初步核算,2024年全区实现地区生产总值(GDP)1507.8亿元,按可比价格计算,同比增长5.6%(“同比增长”“同比下降”以下简称“增长”“下降”)。其中,第一、二、三产业增加值分别为2.3亿元、255.2亿元、1250.3亿元,分别增长1.3 %、3.6%、6.1 %。三次产业增加值结构为0.2∶16.9∶82.9。人均GDP为123791元(按年平均汇率折算为17382美元),增长4.1%。根据第五次全国经济普查结果和我国GDP核算制度规定,2023年全区GDP修订为1446.3亿元,三次产业增加值结构修订为0.2∶17.6∶82.2。

2024年末,全区户籍总人口为81.10万人,比上年末增加0.59万人。从性别上看,男性39.33万人,女性41.77万人,分别占总人口的48.5%和51.5%。据2024年5‰人口变动抽样调查推算,年末全区常住人口为122.68万人,较上年末增加1.74万人,城镇化率为92.1%,比上年提高0.9个百分点。

全年新增城镇就业人数1.26万人,下岗失业人员再就业2843人,年末城镇登记失业人数13114人。

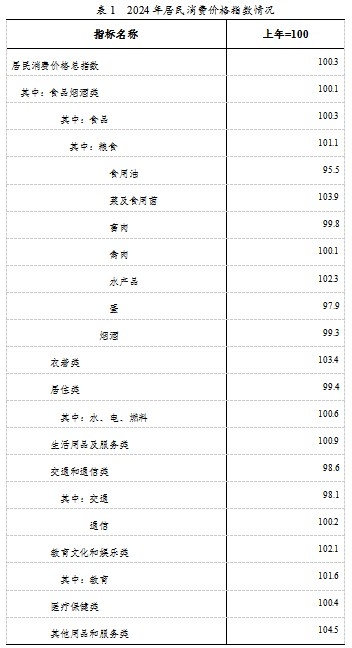

全年居民消费价格(CPI)同比上涨0.3%。分类别看,食品烟酒、其他用品和服务、衣着、生活用品及服务、教育文化和娱乐、医疗保健类同比分别上涨0.1%、4.5%、3.4%、0.9%、2.1%和0.4%;居住、交通和通信同比分别下降0.6%和1.4%。全年工业生产者出厂价格下降1.6%,工业生产者购进价格下降2.5%。

全年一般公共预算收入31.43亿元,下降12.5%,其中,税收收入23.66亿元,下降7.2%,占一般公共预算收入比重为75.3%。全年一般公共预算支出88.68亿元,与上年基本持平,其中教育支出28.30亿元,占一般公共预算支出的31.9%,增长5.0%;交通运输支出、城乡社区支出、农林水支出增长较快,分别增长150.1%、39.5%、23.5%。

二、农业和农村

全年完成农林牧渔业总产值4.18亿元,按可比价计算,增长1.4%,农业(种植业)、林业、渔业、农林牧渔服务业总产值分别增长4.0%、54.4%、6.3%和5.0%,畜牧业下降1.9%。粮食作物播种面积35566.6亩,下降0.5%;粮食总产量15452.4吨,增长1.5%。在经济作物中,蔬菜及食用菌播种面积30638.86亩,增长3.5%,产量38973.12吨,增长4.8%;油料播种面积3384.85亩,增长2.6%;瓜果类播种面积1575.41亩,下降0.8%。淡水产品产量1318吨,增长6.3%,其中鱼类产量884吨,下降4.6%;虾蟹类产量352吨,增长47.3%。生猪出栏18266头,活家禽出栏671.26万只,肉类产量9114吨。

和美乡村建设有序推进,创建和美乡村“一县一带一片”乡村连片提升示范区1个,涉及4个村、16个项目,完成投资率达100%;创成省级未来乡村2个,涉及43个项目,完成计划投资率达100%。农村生活垃圾分类收运和处置体系综合提升覆盖率达到70%以上,获评全国村庄清洁行动先进县。农村生产能力持续增强,投用运营区级粮食应急加工厂1个,温州农科城数字化植物工厂与蔬菜保供基地1个,落地种鸡繁育产教融合基地1个,建成国家农业产业强镇1个,区域性农事服务中心2个。

三、工业和建筑业

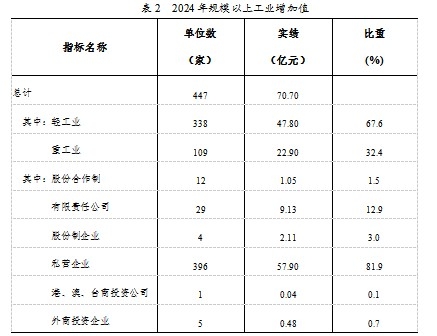

全区规模以上工业企业447家,实现增加值70.70亿元,增长8.1%,其中轻工业增加值47.80亿元,增长10.2%,重工业增加值22.90亿元,增长3.5%。分行业看,28个工业行业大类中,19个行业增加值实现增长,增长面达67.9%;其中,皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业实现增加值35.62亿元,占规上工业的50.4%,增长11.4%。

规模以上工业中,高新技术产业、装备制造业、战略性新兴产业增加值增速分别为6.7%、5.5%、-0.4%,占规上工业的比重分别为52.2%、24.8%、11.0%。生命健康、智能装备、新材料产业、高技术产业增加值增速分别为9.7%、-7.0%、-47.2%、13.9%。规上工业新产品产值增长8.6%,新产品产值率46.1%。全年规上工业全员劳动生产率为13.56万元/人,增长9.6%。

全年实现建筑业总产值增长1.3%,年末具有总承包和专业承包资质的建筑企业183家。

四、固定资产投资和房地产业

全年固定资产投资下降11.1%,建筑安装工程投资下降19.6%。分产业看,第二产业投资增长18.1%,第三产业投资下降12.2%。基础设施投资下降3.9%,交通、能源和水利投资下降14.9%,交通投资下降15.9%,高新技术产业投资增长65.2%,工业企业技术改造投资增长13.8%,制造业投资增长24.4%。

全区房地产开发投资下降17.3%。房屋施工面积1147.72万平方米,其中住宅施工面积582.35万平方米。

五、国内贸易和旅游

全年实现社会消费品零售总额1020.15亿元,增长4.0%;其中限上消费品零售额256.24亿元,增长4.6%。

在限额以上零售商品分类中,在以旧换新政策影响下,家用电器和音像器材类、汽车类商品零售额分别增长24.0%、20.0%。升级类商品销售保持稳定增长,其中书报杂志类、体育娱乐用品类和通讯器材类零售额分别增长5.8%、0.9%和3.2%。

全年接待海外游客10.76万人次,实现海外创汇5952.86万美元。全区现有旅行社171家(含分社),比上年增加10家;星级饭店7家,比上年减少1家,饭店客房出租率64.7%,下降6.0个百分点,其中星级饭店客房出租率58.0%,下降6.5个百分点。

六、对外经济

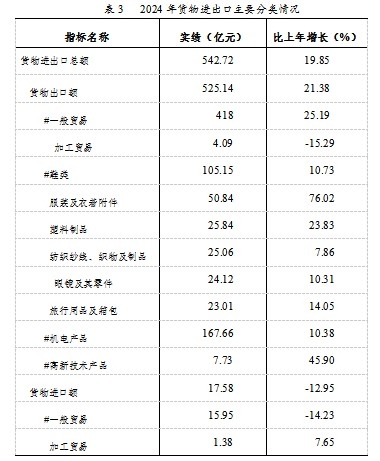

全年实现货物进出口总额542.72亿元,增长19.85%。其中进口总额17.58亿元,下降12.95%;出口总额525.14亿元,增长21.38%。对欧洲、亚洲、北美洲等主要出口地区出口额分别增长15.89%、47.31%、3.44%,其中对美出口额增长2.23%。按出口企业类型分,外贸流通企业出口额443.97亿元,增长21.34%,自营生产企业出口额58.24亿元,增长10.42%,三资企业出口额1.35亿元,下降9.78%。

全区境外投资中方投资总额达710.12万美元,新批境外投资项目4个,其中“一带一路”沿线国家投资710万美元,占全部境外投资比重99.98%。

全年新增外资企业40个,实际使用外资7637万美元,增长3.8%。其中高技术产业实际使用外资7622万美元,占比达99.8%。

七、金融

年末金融机构本外币存款余额(市区合计)11517.4亿元,增长2.6%,其中人民币存款余额(市区合计)11354亿元,增长2.9%。年末金融机构本外币贷款余额(市区合计)10847.9亿元,增长5.6%,其中人民币贷款余额(市区合计)10766亿元,增长5.6%。

2024年保有上市过会企业1家,累计境内外上市公司3家,累计新三板挂牌企业13家;新增股份制企业7家,累计351家。

八、教育和科学技术

年末全区共有小学45所(含82个校区),招生1.25万人,在校生7.50万人,小学生均校舍建筑面积11.5 平方米。共有初中23所,招生1.17万人,在校生3.16万人,初中生均校舍建筑面积17.57平方米。各类中等职业教育学校1所,招生0.06万人,在校生0.16万人。义务段入学率100%、三残儿童入学率达100%,初中毕业生升入高中比率为97.6%。义务教育中小学专任教师6871人,中等职业中学专任教师126人。共有幼儿园68所(132个园区) ,在园幼儿2.40万人,幼儿入园率99.8%。新创成省一级幼儿园2所、省二级幼儿园9所、省预二级幼儿园8所,等级幼儿园比例99.2%,等级幼儿园在园幼儿覆盖率99.9%。

年末拥有国家高新技术企业242家、省科技型中小企业1876家;研发中心303家,其中省级51家,市级96家,区级156家;市级及以上科技企业孵化器在孵企业数241个;各类市级及以上科技孵化机构22家,其中国家级2家,省级13家;集聚各类企业及团队1597家,孵化面积达108.92万平方米。其中中关村信息谷·温州创新中心入选省级科技企业孵化器,温州智能物联创新创业中心、温州中关村信息谷雨林空间、浙里创众创空间等3家载体入选省级众创空间;温州中科先进技术创新孵化中心入选市级科技企业孵化器,大成创链众创空间、智鹿浙里创·众创空间、温州大学元宇宙与人工智能研究院众创空间入选市级众创空间。全年新增国家高新技术企业39家、省科技型中小企业212家、各级企业技术研发机构37家,全区规上企业设置研发机构数达137家。全年专利总授权量5469件,增长21.8%,其中发明专利授权量470件,增长11.1%。

九、文化、卫生和体育

年末全区共有文化站14个,文化馆1个,公共图书馆1个,城市书房24家,百姓书屋2家,图书分馆7家,公共图书馆藏书74.4万册,比上年增加4万余册。全年院线电影放映26.41万场次,观众160万人次;农村数字电影放映1604场次。开展文化走亲14场、送戏下乡42场,展览讲座487场,线上线下受益人数超381.47万人次。年末拥有非物质文化遗产项目117个,其中国家级3项、省级15项、市级70项、区级117项。非物质文化遗产传承基地41家,非遗体验基地30家,非遗创艺坊8家,瓯越非遗百家坊12家,非遗工坊17家,传统工艺工作站2家,非遗美学生活馆5家,市级“茶空间”1家。年末共有非物质文化遗产项目代表性传承人146名,其中国家级3人、省级17人、市级64人、区级146人;8位代表性传承人入选第二届市级乡村工匠名单;全年开展非遗进校园活动10场,莲花项目社区巡演20场,华盖词场曲艺展演108场,主题活动10场。

全区共有医疗卫生机构662家,其中医院21家,卫生院(社区卫生服务中心)18家,社区卫生服务站23家,村卫生室40家,各类诊所(卫生所、医务室、护理站)417家,门诊部141家,专业公共卫生机构2家。年末医疗卫生机构床位数1179张,下降18.7%;卫生技术人员5108人,增长3.8%;其中,执业(助理)医师2440人,注册护士2007人,分别增长6.9%和1.8%。全年医院年诊疗69.89万人次。法定传染病发病率3149.42/10万,孕产妇死亡率0/10万,5岁以下儿童死亡率3.83‰,婴儿死亡率2.95‰。当年出生数2825人,二孩出生数899人,三孩出生数103人。

全区共有体育场地面积377.90万平方米,各类公共体育场所2587个。全年完成省市区基层场地设施建设及民生实事项目共19项。其中新增百姓健身房5个,新建多功能球场1片、足球场1片、国球“两进”(进社区、进公园)8处,新增健身苑点4处。完成国民体质监测省定目标样本3418人,开展国家锻炼标准测试2880人。全年共组织近558场赛事活动 ,参与人员达66921余人次。

十、人民生活和社会保障

全年全区居民人均可支配收入88467元,名义增长4.9%,扣除价格因素增长4.6%。按常住地分,城镇居民和农村居民人均可支配收入分别为91004元和52453元,分别增长4.9%和5.3%,扣除价格因素分别增长4.6%和5.0%。城乡居民人均收入比值为1.735,比上年缩小0.008。

全区居民人均生活消费支出67703元,增长7.6%,扣除价格因素增长7.3%。其中,城镇居民和农村居民人均消费支出分别为69440元和43043元,分别增长7.6%和8.0%,扣除价格因素分别增长7.3%和7.7%。城乡居民恩格尔系数分别为28.3%和32.5%。

全区设镇2个、街道12个。社区93个、行政村80个,土地面积292.8平方公里。

全年参加企业职工基本养老保险人数54.01万人,参加城乡居民基本养老保险人数3.74万人,参加城镇职工基本医疗保险人数35.94万人,参加城乡居民基本医疗保险人数26.10万人,参加失业保险人数20.08万人,参加工伤保险人数32.75万人,参加生育保险人数26.92万人。全区企业退休人员基本养老金月人均水平为3134.57元,城乡居民养老保险基础养老金最低月标准350元。

年末在册低保对象4794人,其中城镇3739人,农村1058人,低保资金支出 5204.16万元,发放医疗救助资金3087.59万元,惠及11.25万人次。城市养老机构登记单位数累计13家,新增各类养老机构床位数822张,累计2715张;无新增乡镇(街道)居家养老服务中心,累计15个。全年办理结婚登记3447对、补发婚姻登记证978对、离婚登记1564对。

十一、资源、环境保护和社会安全

全年平均降水量为1966.3毫米(折合降水总量5.70亿立方米)。全区水资源总量为3.70亿立方米。

全年完成“千万亩”森林质量精准提升(林相改造)工程任务6750亩,其中生态廊道建设1750亩,健康森林建设5000亩;完成油茶保供生产任务282亩,其中新造油茶274亩,低产林改造7.9亩;完成退化林修复任务350亩。

全年环境空气优良天数348天,空气质量优良率95.3%,比上年下降2.2个百分点,环境空气质量达到一级标准的有170天,达到二级标准的有178天。PM2.5年均浓度为25.3微克/立方米,比上年下降2.7个百分点。2024年度城市集中式饮用水水源地水质达标率保持100%,省控以上断面Ⅰ-Ⅲ类水质比例为66.7%,市控以上断面Ⅰ-Ⅲ类水质比例为71.4%。道路交通噪声平均值为67.6分贝,城市区域噪声平均值为54.9分贝。2024年全区规模以上工业能耗总量下降1.0%,单位工业增加值能耗下降8.4%。其中,八大高耗能行业能源消费量下降0.1%。

全年共发生各类生产安全事故4起,下降20.0%,死亡4人,下降20.0%,未发生较大以上生产安全事故。

注:

1.本公报所列部分数据为年度初步统计数据,部分数据因四舍五入原因,存在与分项合计不等的情况。

2.地区生产总值和各产业增加值绝对数按现行价格计算,增长速度按可比价格计算。

3.货物进出口等数据为海关统计口径。

4.实际利用外资为商务局统计口径。

5.根据第五次全国经济普查结果对社会消费品零售总额进行了修订。

红黑统计公报库

红黑统计公报库