天津市统计局

国家统计局天津调查总队

2025年3月21日

2024年是中华人民共和国成立75周年,是天津市实施“十四五”规划的关键一年。面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势,天津市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记视察天津重要讲话精神和对天津工作一系列重要指示要求,按照党中央、国务院决策部署,在市委、市政府坚强领导下,围绕“以推进京津冀协同发展为战略牵引”、“四个善作善成”、加强党的建设的重要要求,坚持稳中求进工作总基调,完整准确全面贯彻新发展理念,用足用好中央一揽子政策,推进高质量发展“十项行动”和“三新”“三量”工作,全市经济运行稳中向好,发展质效稳步提升,城市活力不断释放,民生保障持续改善,各项事业发展取得丰硕成果。

一、综合

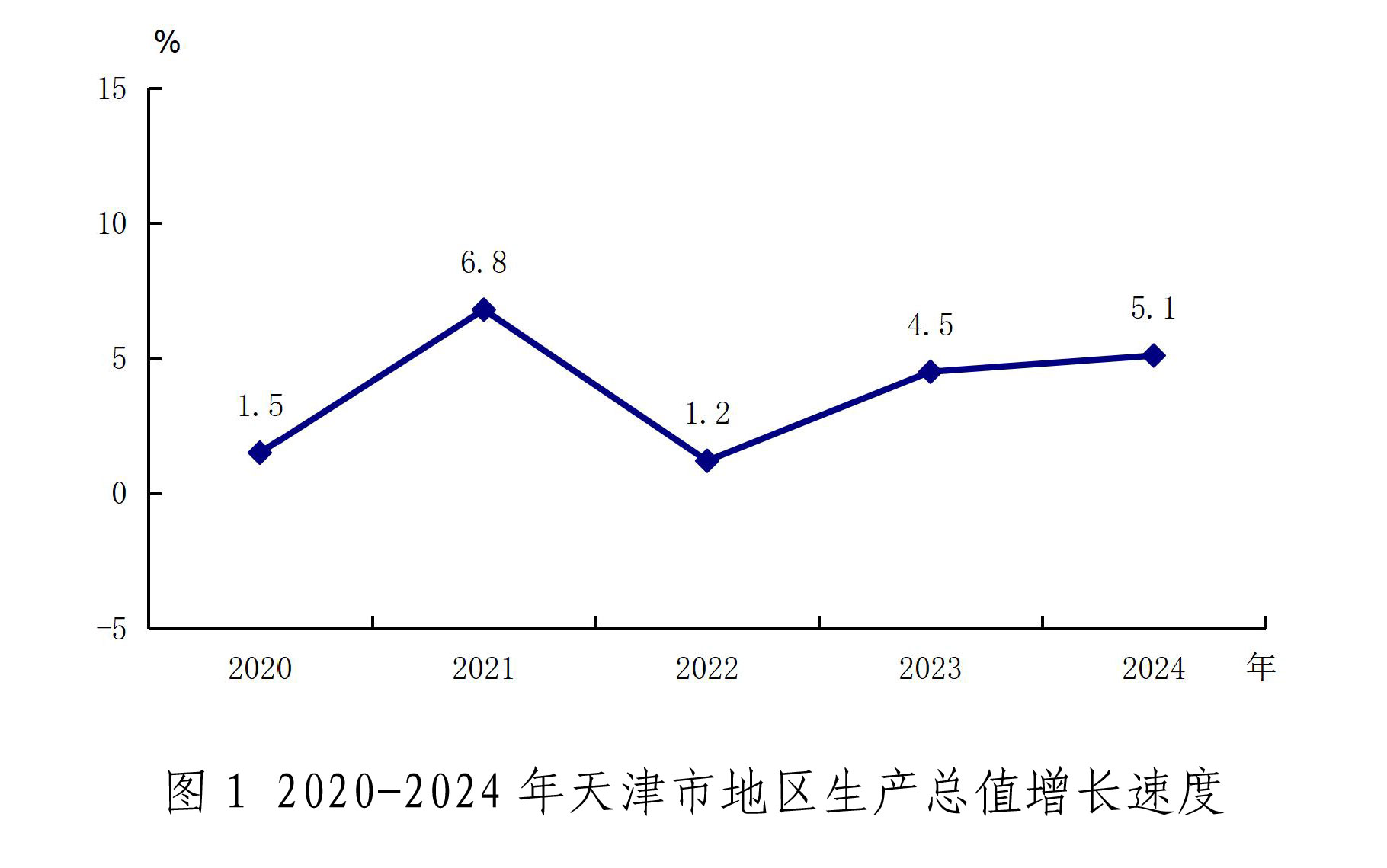

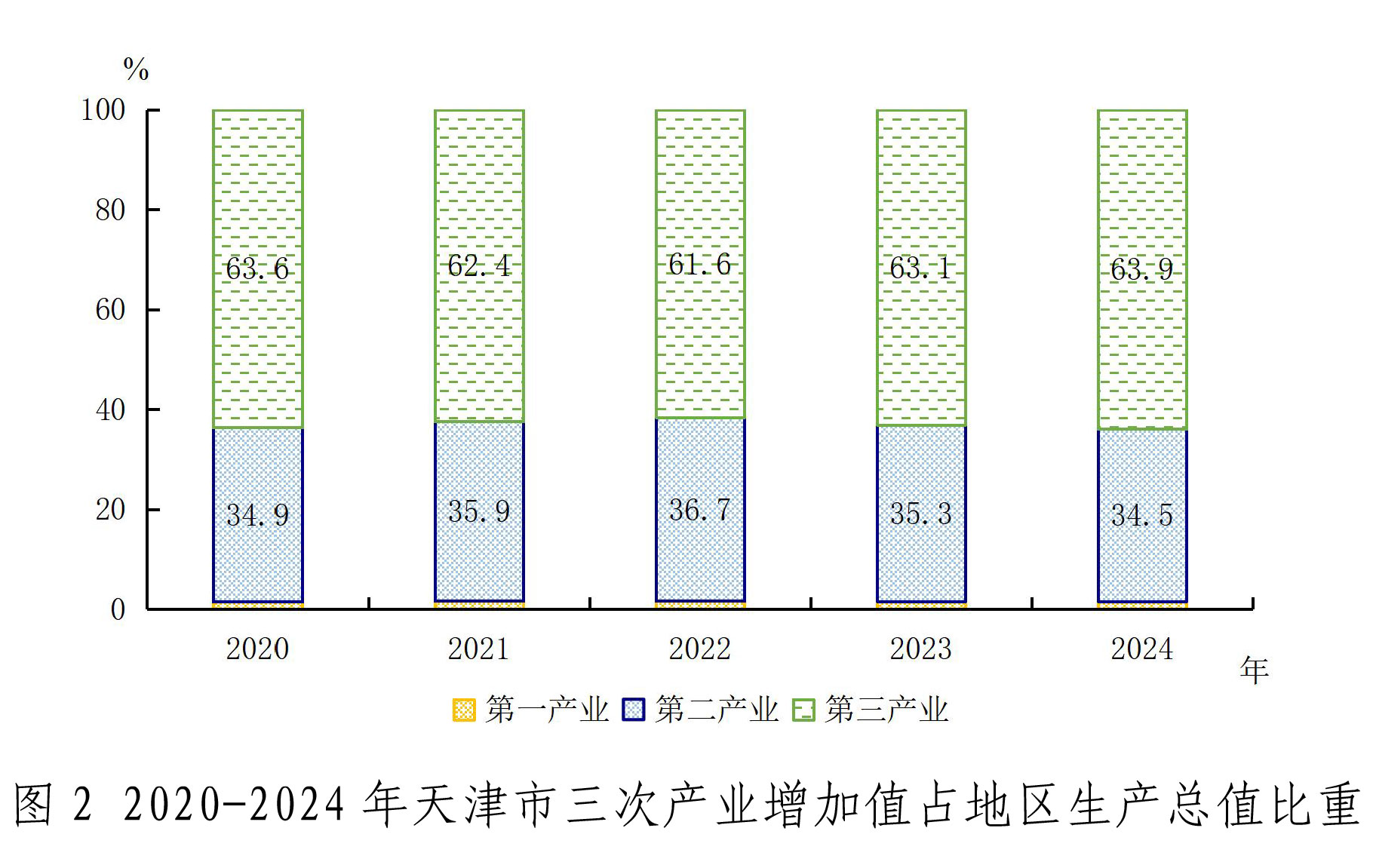

初步核算,全市地区生产总值18024.32亿元,按不变价格计算,比上年增长5.1%,增速比上年加快0.6个百分点。其中,第一产业增加值284.28亿元,比上年增长3.8%;第二产业增加值6214.27亿元,增长4.3%;第三产业增加值11525.77亿元,增长5.5%。三次产业结构为1.6:34.5:63.9。全市人均地区生产总值132143元,比上年增长5.0%。

财税运行态势良好。全年一般公共预算收入2133.68亿元,比上年增长5.2%;其中税收收入1620.73亿元,增长2.6%。从主体税种看,增值税756.08亿元,企业所得税314.49亿元,个人所得税93.95亿元。全年一般公共预算支出3620.56亿元,增长10.4%。其中,城乡社区支出580.26亿元,增长34.2%;教育支出499.99亿元,增长1.7%;社会保障和就业支出676.62亿元,增长1.4%。

新兴动能发展势头向好。新产业发展彰显活力,高技术产业(制造业)增加值比上年增长8.9%,快于全市规模以上工业4.3个百分点,占比为14.8%,比上年提高1.1个百分点。新产品产量较快增长,工业机器人、服务器、服务机器人产量分别增长13.0%、25.6%和32.7%。新投资潜力持续释放,高技术产业投资增长12.1%,其中高技术服务业投资增长21.6%。

营商环境不断优化。主动融入全国统一大市场,政务服务事项承诺制、“证照联办”范围进一步扩大,企业上市合法合规信息核查、信用修复等首批13个“高效办成一件事”重点事项高质量完成。经营主体稳定增长,年末实有经营主体180.99万户,比上年末增长1.8%。国企改革发展见行见效,国资国企经营效益持续提升,市管非金融国企利润总额增长8.0%,缴纳税费增长8.1%。中国民营企业投融资洽谈会成功在津举办,政企务实交流机制更加完善,民营经济发展壮大,全年民营经济增加值6779.30亿元,比上年增长6.5%,占全市地区生产总值的比重为37.6%。

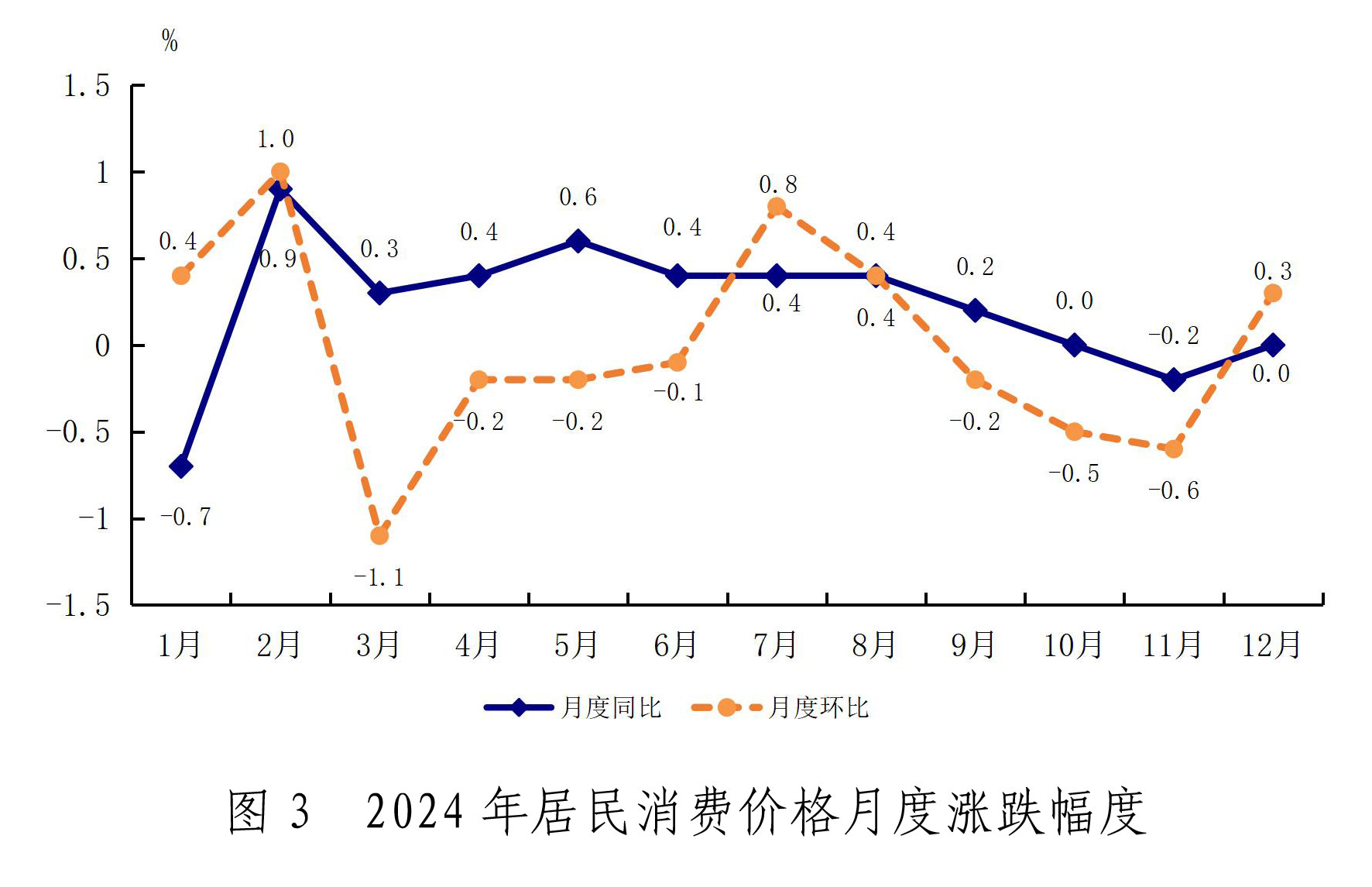

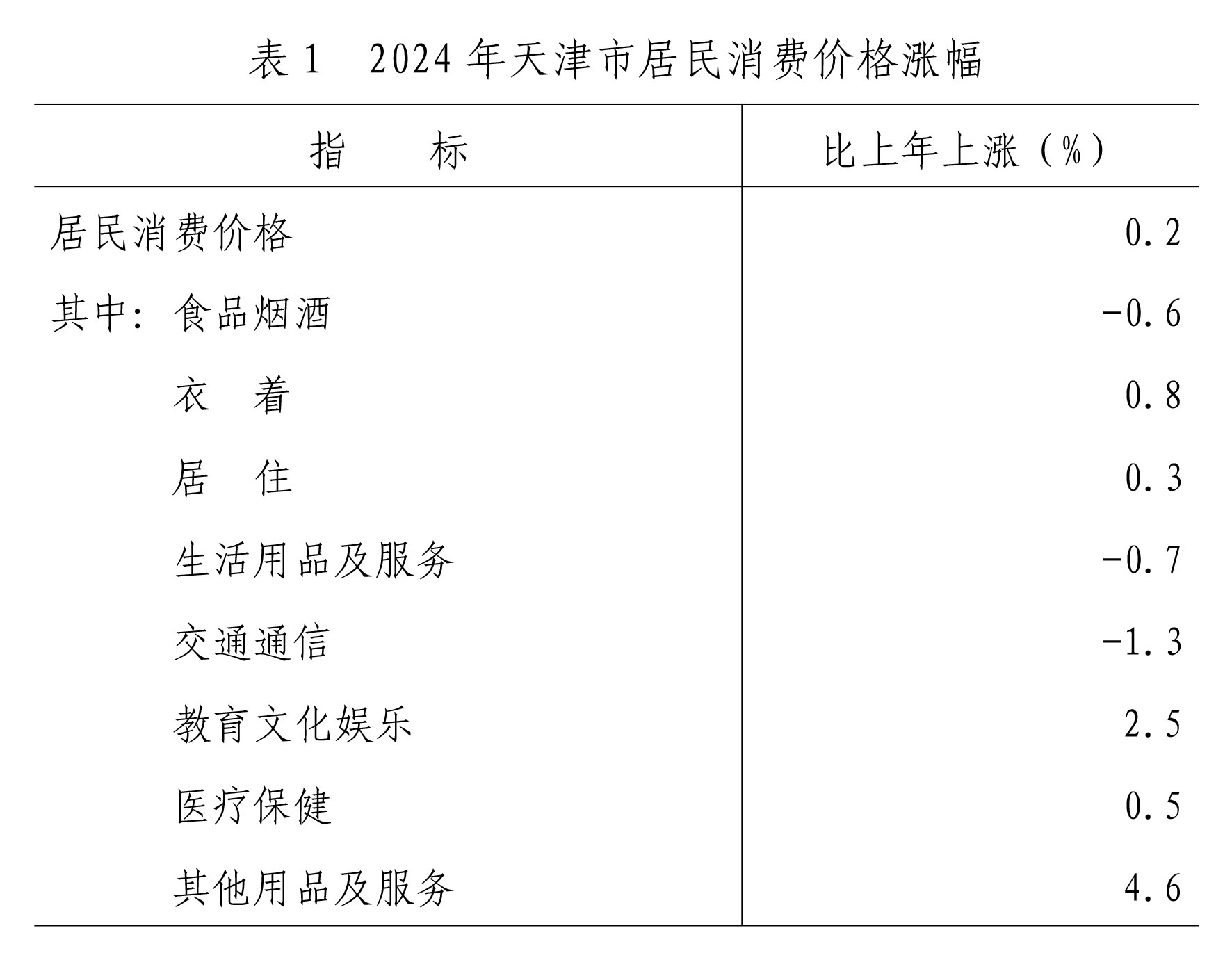

居民消费价格温和上涨。全年居民消费价格比上年上涨0.2%。分类别看,食品烟酒价格下降0.6%,衣着价格上涨0.8%,居住价格上涨0.3%,生活用品及服务价格下降0.7%,交通通信价格下降1.3%,教育文化娱乐价格上涨2.5%,医疗保健价格上涨0.5%,其他用品及服务价格上涨4.6%。

工业生产者价格降幅收窄。全年工业生产者出厂价格比上年下降3.0%,降幅比上年收窄0.6个百分点,其中生产资料出厂价格下降3.0%,生活资料出厂价格下降2.9%。全年工业生产者购进价格下降2.0%,比上年收窄2.0个百分点。

二、农业

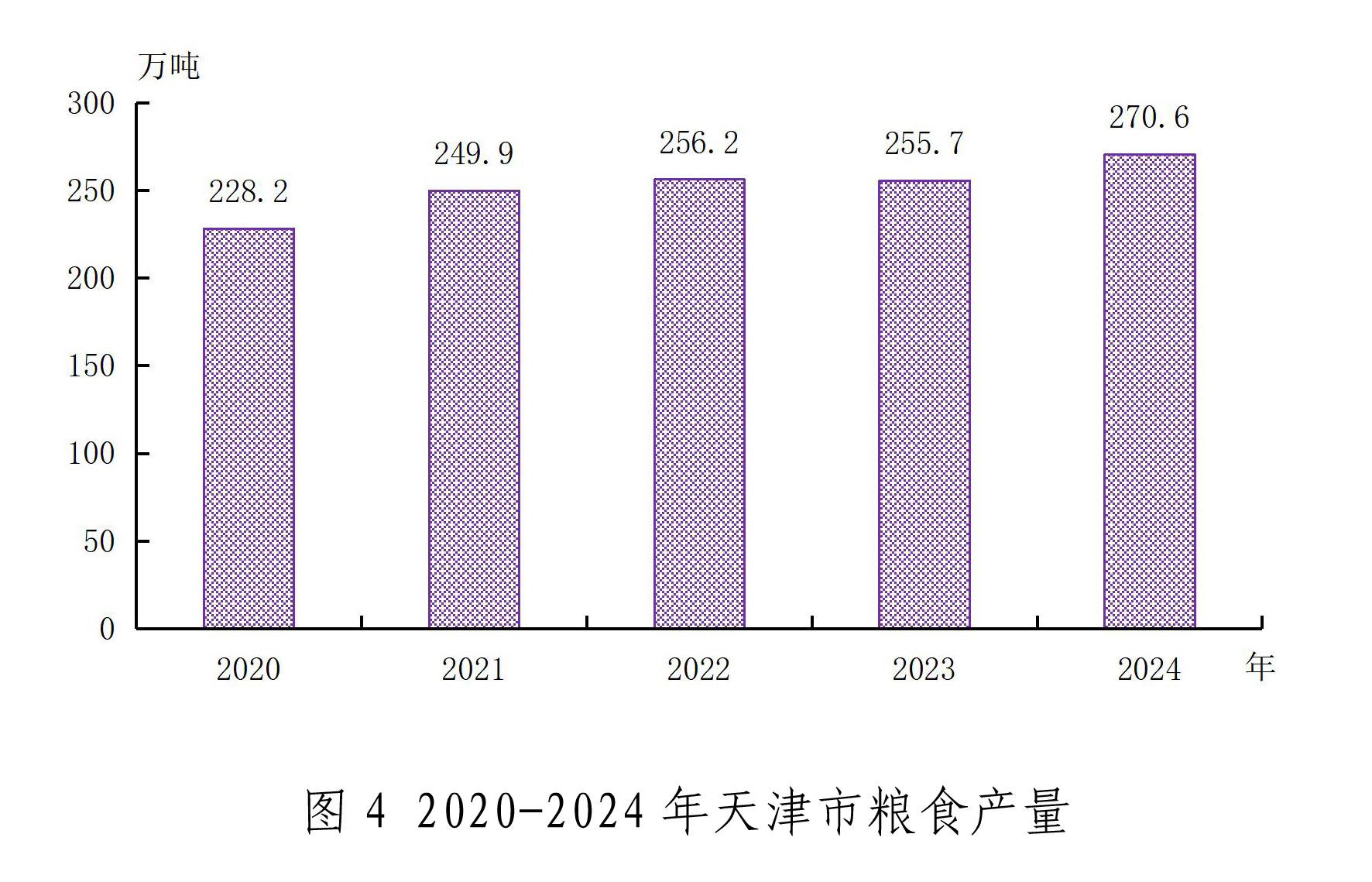

农业生产形势良好。全年农林牧渔业总产值538.12亿元,按可比价格计算,比上年增长4.1%。主要农作物增势较好,粮食总产量首次突破270万吨,达到270.6万吨,增长5.8%,实现“二十一连丰”;蔬菜产量超过266万吨,增幅达到5.0%。牛肉产量4.60万吨,增长44.8%。牛出栏量21.35万头,增长26.1%。

现代都市型农业提质升级。农业新型经营主体建设持续提升,截至年末,全市累计登记注册农民专业合作社超过1万家。累计认定225个“津农精品”品牌,年销售额连续两年突破百亿元,品牌竞争力不断增强。小站稻品牌化、精品化发展水平持续提升,单产水平位居全国前列。全年新建和改造提升高标准农田57万亩,其中40万亩增发国债项目在全国率先完工。

三、工业和建筑业

工业生产加快增长。全年全市工业增加值5738.71亿元,比上年增长4.5%,规模以上工业增加值增长4.6%,比上年加快0.9个百分点。规模以上工业中,分门类看,采矿业增加值增长6.6%,制造业增长3.8%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长3.3%。分经济类型看,国有企业增加值增长1.3%,民营企业增长3.1%,外商及港澳台商企业增长7.2%。分企业规模看,大型企业增加值增长4.5%,中型企业增长3.8%,小微型企业增长5.5%。从主要行业看,石油和天然气开采业增加值增长6.5%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长10.0%,医药制造业增长10.5%。规模以上工业企业利润总额增长7.8%,营业收入利润率为6.57%,比上年提高0.41个百分点。

重点产业链支撑作用增强。全年全市12条重点产业链增加值合计占规模以上工业的82.1%,比上年提高2.3个百分点。特色产业链集聚效应凸显,航空航天、车联网、信息技术应用创新、生物医药产业链增加值分别增长26.0%、22.4%、21.4%和14.6%。

建筑业发展持续向好。年末全市总承包和专业承包资质建筑业企业3808家,全年建筑业总产值5371.73亿元,比上年增长5.3%。全年签订建筑合同额19377.90亿元,增长10.4%。建筑业企业房屋施工面积18656.22万平方米,其中新开工面积3522.79万平方米。建筑业企业劳动生产率71.51万元/人,比上年增长9.8%。

四、服务业

服务业较快增长。全年批发和零售业增加值1461.55亿元,比上年增长0.9%;交通运输、仓储和邮政业增加值951.84亿元,增长6.0%;住宿和餐饮业增加值204.00亿元,增长3.2%;金融业增加值2564.77亿元,增长6.5%;房地产业增加值1062.87亿元,增长1.1%;信息传输软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业等现代服务业增加值分别增长11.4%、17.4%、5.4%。全年规模以上服务业企业营业收入比上年增长9.8%,利润总额增长21.2%。

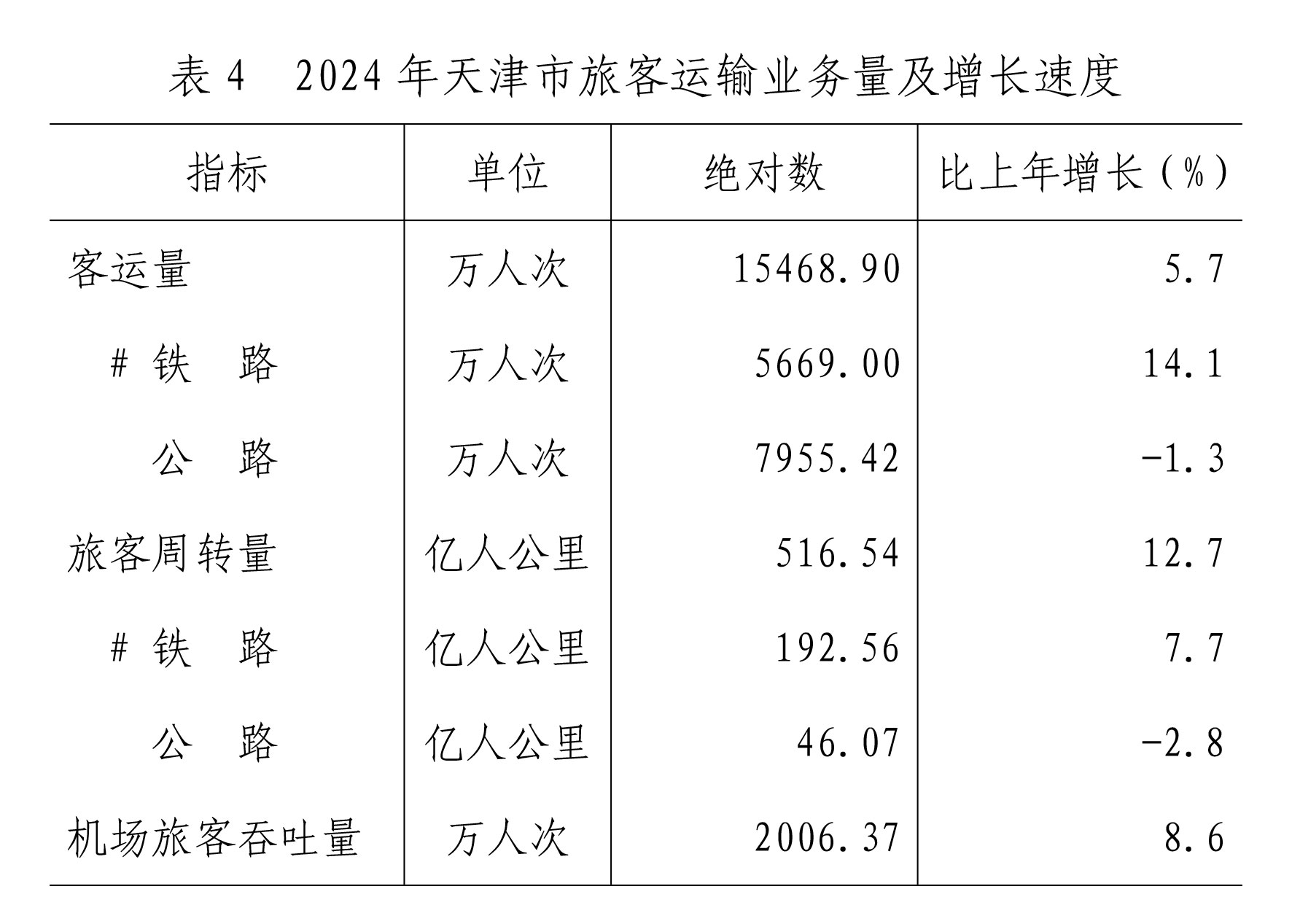

客货运输稳步增长。全年全市货运量59679.91万吨,货物周转量3084.28亿吨公里,分别比上年增长4.4%和10.5%;客运量15468.90万人次,旅客周转量516.54亿人公里,分别比上年增长5.7%和12.7%。

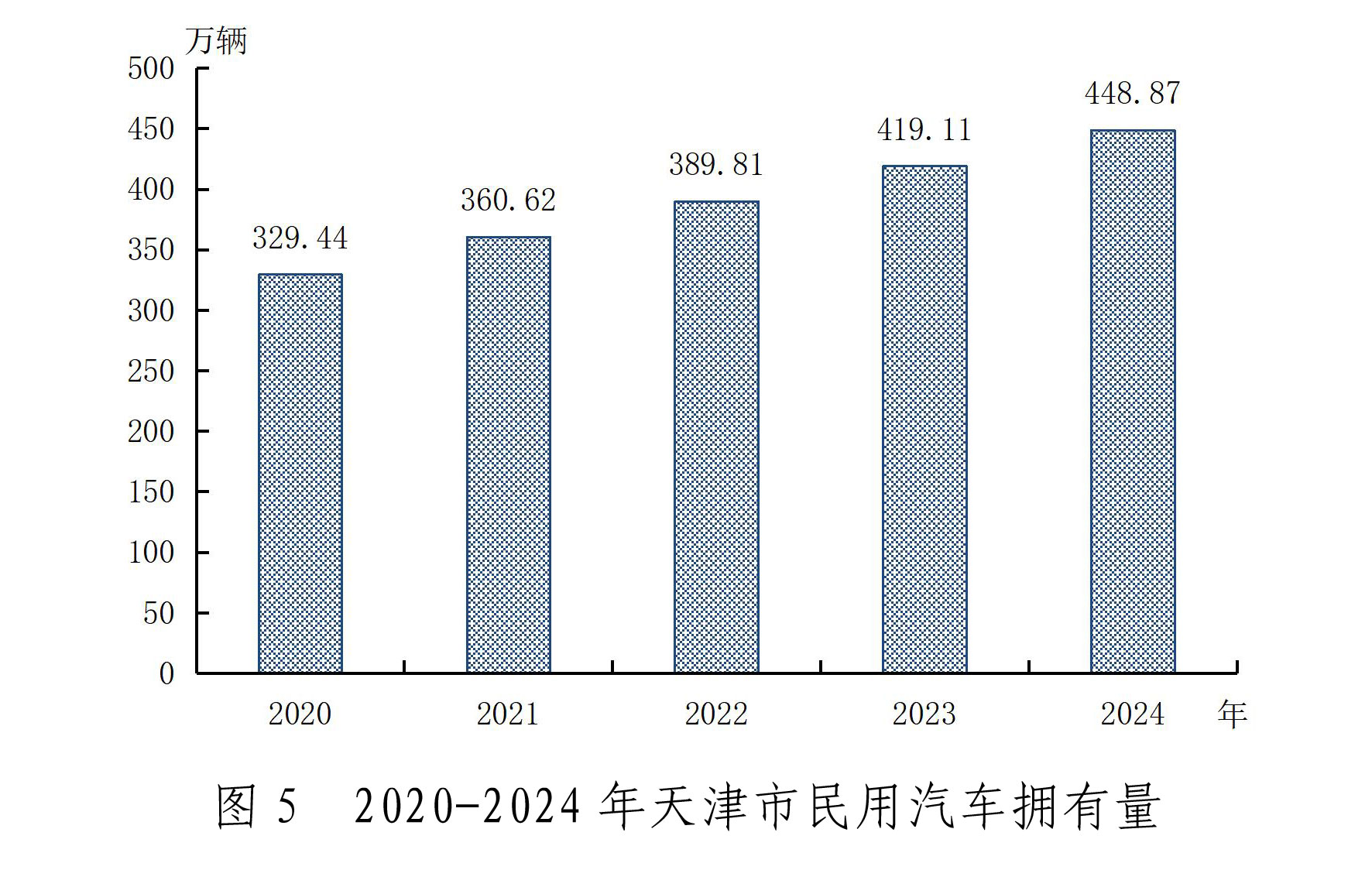

截至年末,全市民用汽车拥有量448.87万辆,比上年增长7.2%,其中私人汽车拥有量397.06万辆,增长7.8%;民用轿车268.59万辆,增长4.8%,其中私人轿车250.41万辆,增长4.9%。

邮电业务快速发展。全年邮电业务总量414.39亿元,比上年增长18.1%。其中,电信业务总量211.97亿元,增长13.6%;邮政业务总量202.42亿元,增长23.1%。全年快递业务量19.39亿件,增长27.2%。年末固定电话用户306.2万户,移动电话用户1964.2万户,固定互联网宽带接入用户704.0万户。

五、国内贸易

国际消费中心城市建设扎实推进。澳康达(天津)名车广场、钟书阁等品牌首店落地运营,2024世界智能产业博览会、中国500强企业高峰论坛、中国文化旅游产业博览会、天津国际少儿艺术节等展会成功举办,“天马”游津城、桥边音乐汇、街头舞台剧、航母焰火秀、大型演唱会等精彩出圈。邮轮经济逐步升温,国际邮轮母港接待邮轮超过100艘次、出入境旅客超过35万人次,居全国第二、北方第一。

以旧换新政策效果明显。全年社会消费品零售总额比上年下降3.1%。消费品以旧换新政策持续发力,限额以上单位新能源汽车、家用电器和音像器材类零售额分别增长22.7%和14.8%。部分升级类商品销售较好,限额以上单位化妆品类零售额增长32.3%,文化办公用品类增长24.6%,可穿戴智能设备增长3.9倍。网上订单较快增长,限额以上住宿和餐饮业单位通过公共网络实现的客房收入和餐费收入分别增长15.1%和1.1倍。

六、固定资产投资

固定资产投资恢复增长。全年固定资产投资(不含农户)比上年增长3.1%。分产业看,第一产业投资下降7.5%,第二产业投资增长0.8%,第三产业投资增长4.4%。分领域看,工业投资增长0.8%,基础设施投资增长12.7%,房地产开发投资增长2.5%。民间投资增长7.6%,快于全市投资4.5个百分点。在大规模设备更新政策带动下,设备工器具购置投资增长12.3%。

商品房销售总体平稳。全市新建商品房销售面积增长0.5%,其中住宅销售面积下降0.2%;商品房销售额下降7.5%,其中住宅销售额下降8.5%。

七、金融

金融存贷保持稳定增长。全年全市社会融资规模增量4920亿元。年末中外金融机构本外币各项存款余额47358.43亿元,比年初增加2849.11亿元,比上年末增长6.4%;各项贷款余额46202.82亿元,比年初增加1513.66亿元,增长3.2%。出台金融支持天津高质量发展的意见,金融服务实体经济稳步发展,年末制造业贷款余额增长6.5%。积极发展特色金融业态,接续实施“金融服务重点产业链发展3.0版”,聚焦12条重点产业链推广“整链授信”“脱核链贷”等服务模式,推出专属金融产品近400个,金融资产投资公司股权投资试点落地,融资租赁、商业保理等特色金融业态保持全国领先。

证券市场较快发展。年末境内上市公司共有71家。年末证券账户733.60万户,比上年末增长6.0%。全年各类证券交易额92965.94亿元,比上年增长28.0%。其中,股票交易额38434.61亿元,增长20.4%;债券交易额45990.66亿元,增长31.8%;基金交易额7233.24亿元,增长33.6%。期货市场成交额113560.25亿元,增长9.8%。

保险业平稳增长。全年原保险保费收入801.91亿元,比上年增长3.9%。其中,财产险业务原保险保费收入172.91亿元,增长2.4%;人身险业务原保险保费收入629.00亿元,增长4.3%。全年累计赔付支出312.77亿元,增长22.7%。其中,财产险业务赔付支出117.12亿元,增长8.6%;人身险业务赔付支出195.65亿元,增长33.1%。年末共有保险机构339家,保险公司从业人员5.81万人。

八、开发开放

对外贸易稳步增长。全年外贸进出口总额8115.60亿元,比上年增长1.3%。其中,进口4201.86亿元,下降4.0%;出口3913.75亿元,增长7.8%。从贸易方式看,一般贸易出口2369.60亿元,增长10.7%;加工贸易出口1055.35亿元,下降5.9%。从出口产品看,机电产品出口2604.38亿元,增长12.4%,占出口总额的比重为66.5%,比上年提高2.7个百分点,飞机、二手车出口规模稳居全国前列。从贸易伙伴看,对共建“一带一路”国家出口增长8.9%。

对外开放步伐加快。全年实际使用外资50.70亿美元。新设境外企业机构175家,中方投资额28.91亿美元,比上年分别增长18.2%和1.8倍。对外承包工程新签合同额108.87亿美元,完成营业额61.11亿美元,分别增长52.2%和19.9%,年末在外劳务人员0.77万人。累计建设鲁班工坊24家、覆盖亚欧非23国。国际友城达103对、覆盖54个国家。

制度型开放扎实推进。自贸试验区持续加强创新政策复制推广,船舶监管申报新模式等3项创新案例入选全国第五批“最佳实践案例”,累计49项经验案例在全国范围内复制推广,对接国际高标准经贸规则试点任务全部完成,形成全国“双首个”数据跨境流动政策体系,制度创新指数稳居全国前三。服务业扩大开放深入推进,首家外商独资医院成功落地,获批设立市内免税店。

九、京津冀协同发展

产业协作和协同创新不断深化。“握手通道”机制不断完善,市场化引进疏解功能资源在津新设机构1981家,落地项目425个、总投资1896.1亿元。中国资源循环集团总部挂牌成立,国投生物制造创新研究院、国能天津电力公司等22家央企二三级机构相继落户。滨海—中关村科技园累计注册企业数量超过5800家,北京来津企业数量占比超过20%,宝坻京津中关村科技城、武清京津产业新城等重点承接平台建设提质增效。重点产业链群加速培育,京津冀新一代信息技术应用创新集群等获评国家级先进制造业集群,770家优质企业融入6条区域共建产业链。京津冀国家技术创新中心天津中心实体化运营,天开高教科创园与北京创新资源互动日益加强。

重点领域协同扎实推进。交通一体化进展顺利,津潍高铁、京滨城际南段加快建设,实施24项京津出行便利化措施,京津城际全天运能提升19%,京津塘高速自动驾驶测试场景全线贯通并对外开放。公共服务共建共享持续深化,持续扩大异地就医直接结算定点医药机构范围,京津冀医疗机构临床检验结果互认项目增加至60个,累计建设70个京津冀医联体,京津冀社会保障卡实现多种便民应用场景“一卡通”。

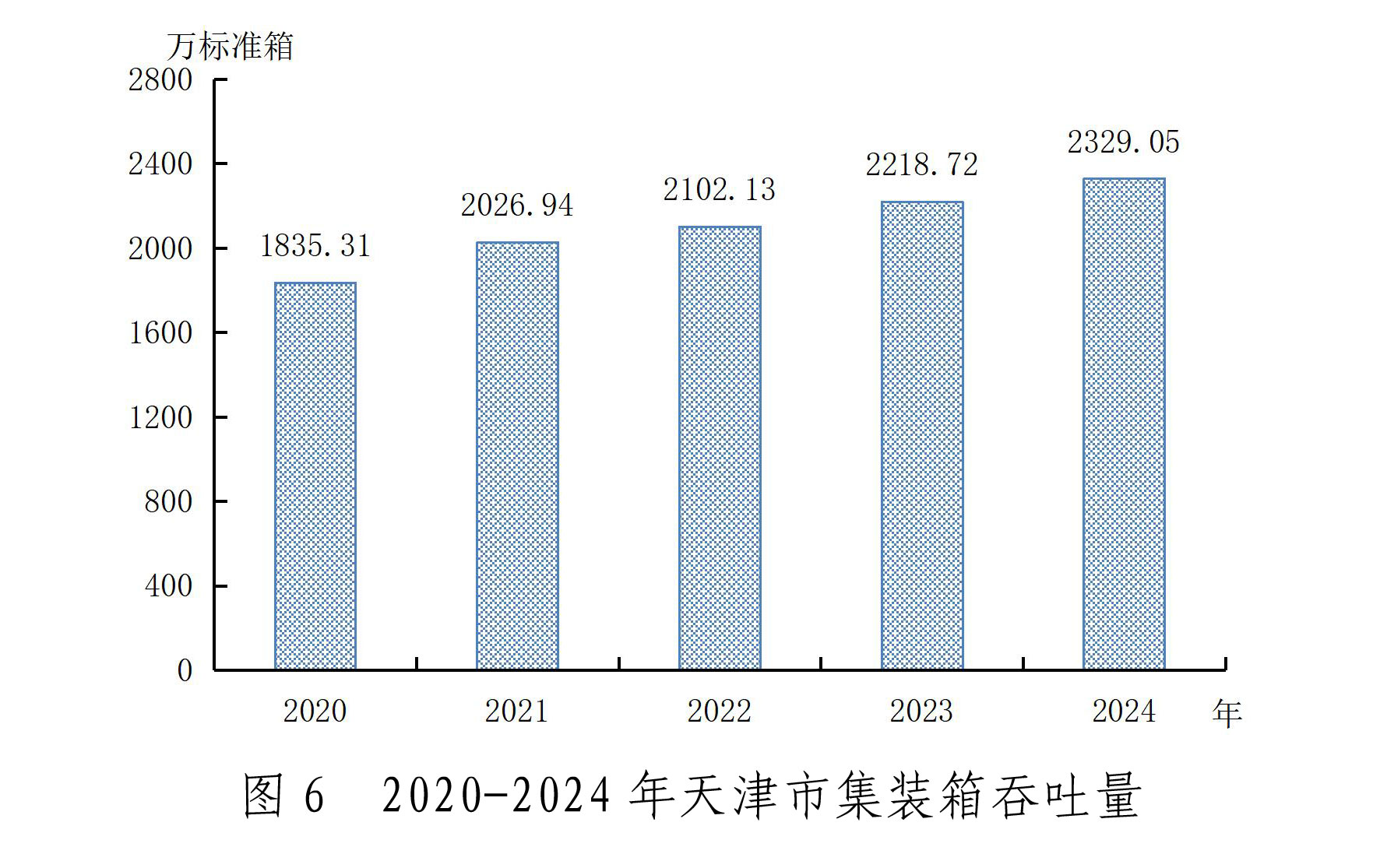

港产城融合发展进程加快。智慧绿色枢纽港口加快建设,天津港集装箱航线累计达到147条,集装箱吞吐量2329.05万标准箱,比上年增长5.0%,港口货物吞吐量5.79亿吨,增长3.7%,海铁联运完成137.5万标准箱,增长12.0%。天津港雄安新区服务中心入驻雄安综合保税区,完成绿色通道操作量累计超5.5万标准箱。

十、城市建设和公用事业

城市建设持续完善。地铁11号线一期西段、5号线延伸线、首条新建市域(郊)铁路津静线开通运营,津滨轻轨9号线新信号系统投入运营。新增城市停车泊位8500个,在310个老旧小区周边道路增设夜间停车区域。建成开放新梅江公园北段、柳林公园二期,新建、提升56个口袋公园,建成7个幸福河湖。

城市更新稳妥有序。积极实施城市管网改造,全年改造燃气管网723公里、供水管网159公里、供热管网1122公里,“冬病夏治”供热改造7638户。有序实施21个城市更新项目,开工改造城镇老旧小区275个。城市一刻钟便民生活圈达到190个。完成369个村477.85万平方米乡村道路新建提升工程,改造提升农村户厕7126座。

十一、教育和科学技术

教育事业扩优提质。基础教育综合改革实验区建设扎实推进,认定普惠性民办园32所,新增义务教育学位3.3万个、普通高中学位9600个。高等教育和职业教育不断优化,新增博士学位点13个、硕士学位点20个、高职专业点73个,产教联合体增至10个。年末全市共有研究生培养机构25所,普通高校56所,中等职业教育学校60所,普通中学577所,小学861所。全年研究生招生3.42万人,在校生10.32万人,毕业生2.75万人。普通高校招生17.50万人,在校生60.54万人,毕业生16.01万人。中等职业教育招生2.57万人,在校生8.17万人,毕业生2.80万人。普通中学招生23.26万人,在校生65.85万人,毕业生19.13万人。小学招生13.11万人,在校生82.92万人,毕业生13.97万人。幼儿园1932所,在园幼儿25.78万人。

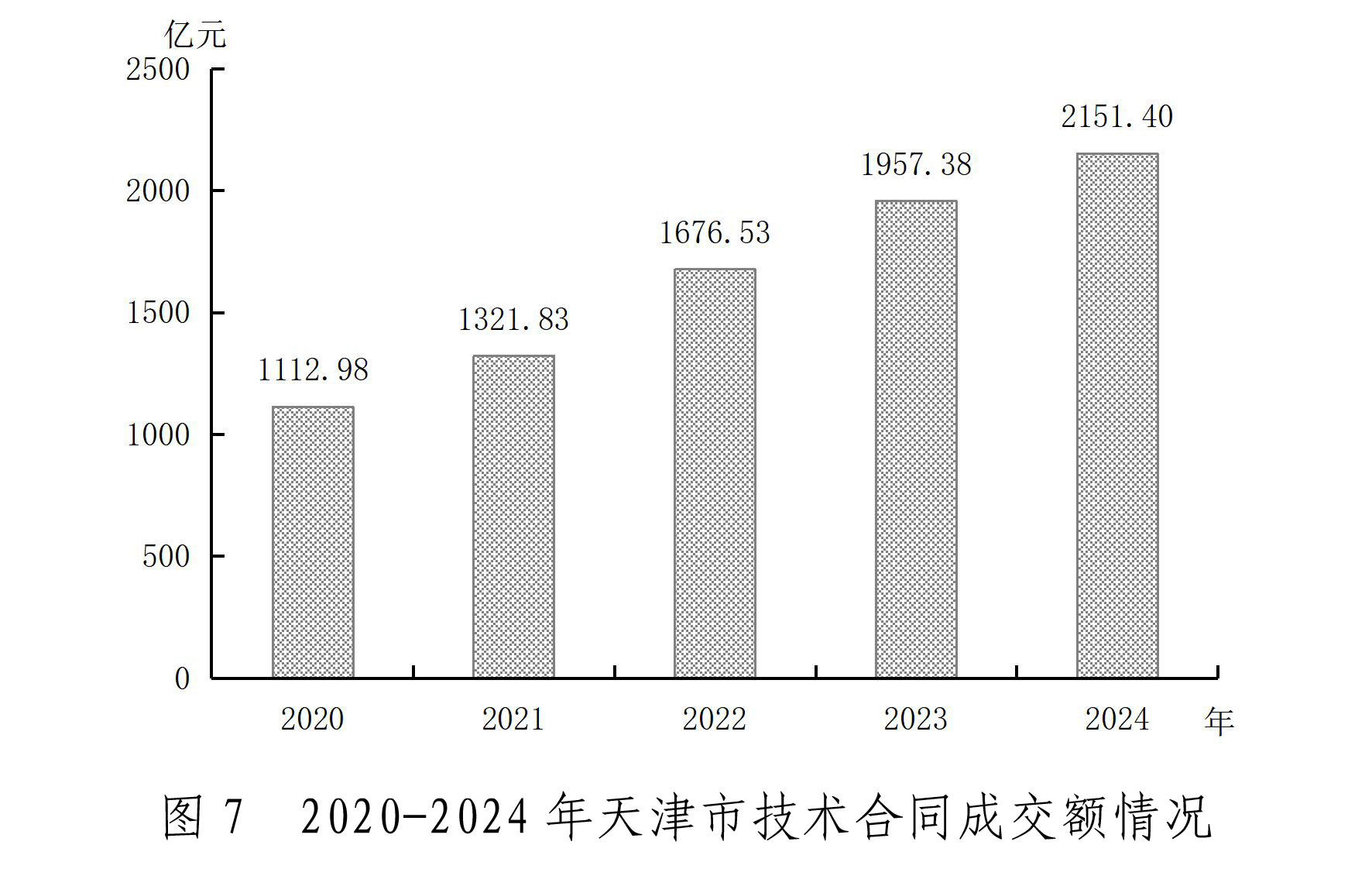

科技创新能力不断增强。天开高教科创园“一核两翼多点”布局持续拓展,注册科技型企业累计超过2600家,组建天开九安海河海棠母基金等39只科创基金。全国重点实验室达到17家,荣获国家科学技术奖20项,海河实验室累计孵化引进企业97家。有效期内国家级专精特新“小巨人”企业累计283家,市级专精特新中小企业累计2532家。国家科技型中小企业、市级雏鹰企业、市级瞪羚企业分别达到13100家、7110家和461家。全年签订技术合同17803项,比上年增长17.8%;合同成交额2151.40亿元,增长9.9%。“海河英才”行动计划累计引进人才50.41万人。新建博士后科研工作站78个,新招收博士后701人。

创新成果不断涌现。全年市级科技成果登记数2007项,其中属于国际领先水平167项,达到国际先进水平247项,分别比上年增长7.1%和7.4%。全年专利授权5.80万件,其中发明专利1.50万件,增长4.7%。PCT专利申请受理量451件。年末有效发明专利7.29万件,增长14.3%。

十二、文化旅游、卫生健康和体育

文化事业成果丰硕。文艺精品佳作频出,现代京剧《信仰的味道》荣获首届全国小戏小品展演优秀剧目,京剧《失·空·斩》《巾帼英杰》荣获第十届中国京剧艺术节优秀剧目,话剧《俗世奇人》在第八届全国话剧优秀剧目展演中荣获优秀剧目奖。群众文化活动精彩纷呈,举办2024年天津市名家经典惠民演出季,开展第九届市民文化艺术节,持续擦亮天津音乐节、海河戏剧节、天津相声节等城市艺术品牌。截至年末,全市共有艺术表演团体198个,文化馆17个,博物馆76个,公共图书馆20个,街乡镇综合文化站257个。全市电影放映单位122个,放映场次120.48万场,观影人数1523.23万人次,实现票房收入6.55亿元。

旅游市场繁荣活跃。策划打造“天津始‘钟’‘响’你”文旅IP,推出“欢乐四季游 天津常走走”主题系列文旅活动1800余项,开发“当日往返游”“周末串门游”和“长假深度游”等精品旅游线路,升级实施“邂逅·天津”创意城市计划,推出《游园·惊梦》《西厢记》《弗拉明戈》等“沉浸式”实景演绎。全年全市共接待国内游客2.61亿人次,国内旅游收入2930.98亿元,分别比上年增长10.9%和32.3%。

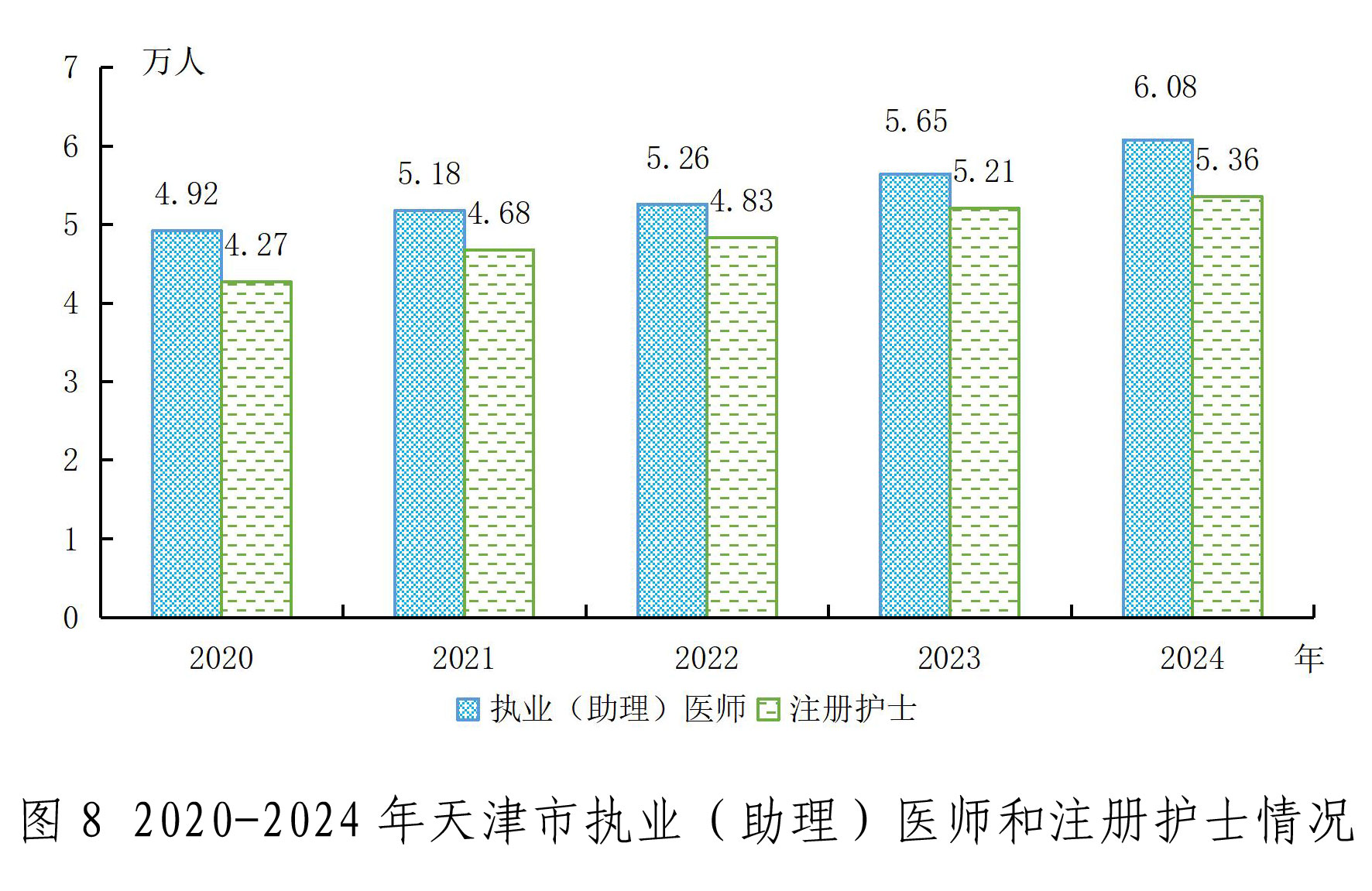

卫生健康服务不断优化。天津中医药大学第一附属医院纳入中医国家医学中心首批支持项目,市人民医院扩建三期住院楼等项目建成投用。截至年末,全市共有各类卫生机构6962个,其中医院453个。卫生机构床位7.32万张,比上年增长1.0%,其中医院床位6.72万张,增长0.8%。卫生技术人员13.90万人,增长4.0%,其中执业(助理)医师6.08万人,注册护士5.36万人,分别比上年增长7.6%和2.9%。医疗卫生机构诊疗人数12286.15万人次,其中医院诊疗人数7293.68万人次。

体育事业取得佳绩。全年天津市体育健儿在国际国内高水平体育赛事中共获得85枚金牌、56枚银牌、36枚铜牌,其中在巴黎奥运会上获得2金1银,在全国冬季运动会上获得7金9银7铜。天津女排第16次夺得全国联赛冠军,获得2024年世界女子排球俱乐部锦标赛亚军,创造了亚洲记录。高水平举办2024年亚洲沙滩排球巡回赛、ITF国际网球巡回赛、全国室内田径锦标赛、全国短道速滑锦标赛等国际国内赛事。举办2024天津马拉松比赛,吸引了来自14个国家、34个地区的2.75万人参赛。全民健身设施建设不断完善,新建提升户外微场地等设施730处,新建室外智能健身房16处,建成体育公园14处,扩建海河蓝丝带骑行道7公里。举办全民健身赛事活动近7000场,超60万人参与。

十三、人口、就业和人民生活

城镇化水平持续提升。年末全市常住人口总量1364万人,其中城镇常住人口1173万人,乡村常住人口191万人。城镇化率为86.01%,比上年末提高0.52个百分点。常住人口出生率为4.99‰,死亡率为6.96‰,自然增长率为-1.97‰。

就业形势总体稳定。贯彻落实各类稳就业政策措施,鼓励企业稳定扩大就业岗位,支持各类群体创业带动就业。出台促进2024届高校毕业生就业创业30条措施,全力稳定高校毕业生、农民工、就业困难人员等重点群体就业。全市城镇新增就业36.8万人,全年城镇调查失业率均值为5.2%。

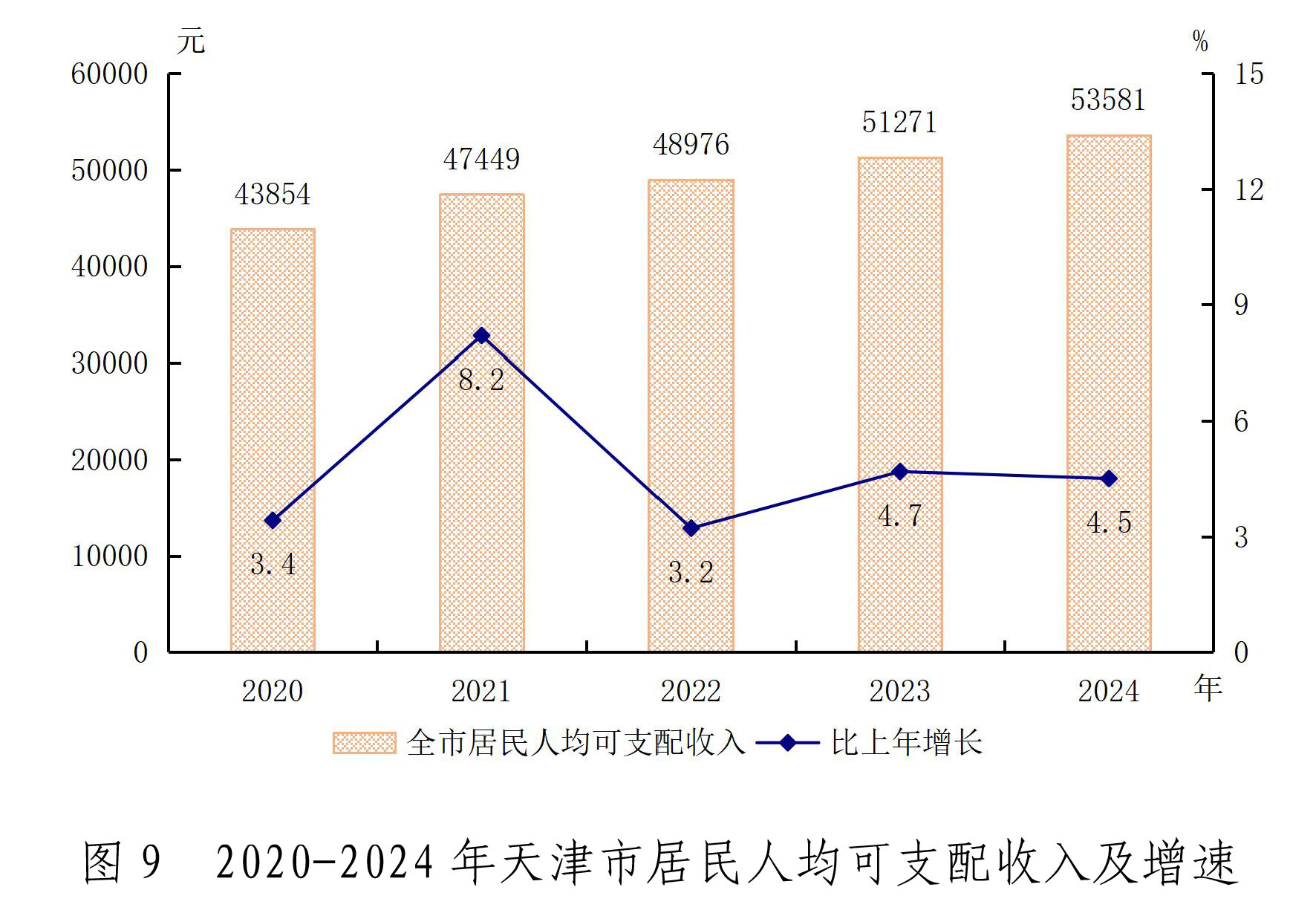

居民收入稳步增长。全年全市居民人均可支配收入53581元,比上年增长4.5%。其中,工资性收入33785元,增长4.4%;经营净收入3641元,增长5.3%;财产净收入4687元,增长2.4%;转移净收入11467元,增长5.4%。按常住地分,城镇居民人均可支配收入57705元,增长4.2%;农村居民人均可支配收入32715元,增长6.0%,快于城镇居民增速1.8个百分点。城乡居民人均可支配收入之比为1.76,比上年缩小0.03。

十四、社会保障和社会救助

社会保障体系进一步健全。基本养老、医保、工伤、失业、生育等待遇稳步提高,年末全市参加职工基本医疗保险人数699.54万人,参加城乡居民基本医疗保险人数528.17万人;参加城镇职工基本养老保险人数847.06万人,参加城乡居民基本养老保险人数168.31万人;参加工伤保险人数426.60万人;参加失业保险人数410.13万人;参加职工生育保险人数461.72万人。

社会救助兜牢底线。年末全市养老机构443个,比上年末增长17.5%,老人家食堂1852个。老年日间照料服务中心(站)1470个,床位数1.26万张。提供住宿的社会服务机构拥有床位5.15万张。全市低保对象11.51万人,特困供养人员1.21万人,各类福利机构年末收养人员2.34万人。完成残疾人家庭无障碍改造2125户,多措并举促进残疾人就业,全年新增残疾人就业4367人。全年社会救助总支出21.87亿元。全年医疗救助总人数14.09万人,医疗救助支出3.25亿元。

十五、生态环境保护

生态环境改善取得新成效。持续深入打好污染防治攻坚战,全年PM2.5平均浓度38微克/立方米,比上年下降8.0%,空气质量优良天数比上年增加36天。地表水国控断面优良水质占比52.8%,无劣Ⅴ类水质断面,近岸海域优良水质占比72.6%。重点建设用地持续保持安全利用。

“871”重大生态工程扎实实施。系统推进绿色生态屏障建设,植树造林787亩,蓝绿空间占比提升至66.2%。积极推进湿地保护修复工作,提升湿地生态功能。实施海岸线分类管理、分段保护和修复,推进海洋生态保护修复项目施工,滨海新区寨上街岸段获评全国美丽海湾优秀案例。

注:

1.本公报中数据均为初步统计数。部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。

2.地区生产总值、各产业和行业增加值、人均地区生产总值绝对数按现价计算,增长速度按不变价格计算。

3.根据天津市第五次全国经济普查结果,并同步实施城镇居民自有住房服务核算方法改革,对地区生产总值相关历史数据(包括图1和图2)进行了修订。

4.规模以上工业企业是指年主营业务收入2000万元及以上的全部法人工业企业。

5.12条重点产业链包括生物医药产业链、中医药产业链、新能源产业链、新材料产业链、高端装备产业链、汽车及新能源汽车产业链、绿色石化产业链、航空航天产业链、轻工产业链、信息技术应用创新产业链、车联网产业链和集成电路产业链。

6.规模以上服务业统计范围包括:年营业收入2000万元及以上的交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,卫生行业法人单位;年营业收入1000万元及以上的房地产业(不含房地产开发经营),租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,教育行业法人单位;以及年营业收入500万元及以上的居民服务、修理和其他服务业,文化、体育和娱乐业,社会工作行业法人单位。

7.社会消费品零售总额统计范围包括:从事商品零售活动或提供餐饮服务的法人企业、产业活动单位和个体户。其中,限额以上单位是指年主营业务收入2000万元及以上的批发业企业(单位)、500万元及以上的零售业企业(单位)、200万元及以上的住宿和餐饮业企业(单位)。

8.固定资产投资(不含农户)统计口径范围为计划总投资500万元及以上的固定资产项目投资及全部房地产开发项目投资。

9.中等职业教育包括普通中专、成人中专、职业高中,不包含技工学校。

资料来源:

本公报中财政数据来自天津市财政局;经营主体数据来自天津市市场监督管理委员会;国资监管企业数据来自天津市人民政府国有资产监督管理委员会;现代都市型农业数据来自天津市农业农村委员会;交通运输数据来自天津市交通运输委员会;机动车数据来自天津市公安局;邮政数据来自天津市邮政管理局;电信数据来自天津市通信管理局;社会融资、存贷款、金融支持制造业数据来自中国人民银行天津市分行;特色金融业态数据来自中共天津市委金融委员会办公室;上市企业数据、证券期货数据来自中国证券监督管理委员会天津监管局;保险数据来自国家金融监督管理总局天津监管局;进出口数据来自天津海关;国际消费中心城市建设、利用外资、境外投资、对外承包工程数据来自天津市商务局;自贸试验区数据来自中国(天津)自由贸易试验区管理委员会;京津冀协同发展情况来自天津市推进京津冀协同发展领导小组办公室;老旧小区改造、城市更新项目数据来自天津市住房和城乡建设委员会;教育数据来自天津市教育委员会;科技创新数据来自天津市科学技术局、天津市工业和信息化局;人才、新增就业、养老保险、工伤保险、失业保险数据来自天津市人力资源和社会保障局;专利数据来自天津市知识产权局;文化事业、旅游数据来自天津市文化和旅游局;电影数据来自天津市委宣传部;医疗卫生数据来自天津市卫生健康委员会;体育事业数据来自天津市体育局;医疗保险、生育保险、医疗救助数据来自天津市医疗保障局;社会救助服务数据来自天津市民政局;残疾人事业数据来自天津市残疾人联合会;生态环保数据来自天津市生态环境局、天津市规划和自然资源局;其他数据来自天津市统计局、国家统计局天津调查总队。

红黑统计公报库

红黑统计公报库